Tema

El presente artículo analiza el concepto de transición justa, sus orígenes y su evolución reciente en la UE y en España, así como el apoyo ciudadano del que disfruta. Se reflexiona también sobre el futuro de la transición justa, con marcos más amplios que incluyan el desarrollo de un instrumento de gobernanza innovador como los convenios de transición renovable justa (CTRJ), los cuales ayudarían a distribuir de forma más equitativa los beneficios de la transición y a incrementar la aceptación social del despliegue de las energías renovables y las tecnologías e infraestructuras necesarias para la transición.

Resumen

En el presente artículo se examina de un modo somero el concepto de la transición justa. Se destacan algunos de los elementos fundamentales de los marcos de gobernanza para la transición justa, con especial hincapié en la UE y en España. Además, se detallan elementos del marco español de transición justa que podrían modificarse y aplicarse a otros países de la UE y de fuera de la Unión. Asimismo, se sopesa el apoyo a la transición justa en España mediante el análisis de los resultados de una encuesta de opinión de la ciudadanía española sobre el cambio climático. Por último, se lleva a cabo una reflexión sobre la próxima actualización de la Estrategia de Transición Justa española y se presenta una propuesta para ampliar los convenios de transición justa (CTJ), utilizados para la eliminación progresiva del carbón y la energía nuclear, mediante el desarrollo de un nuevo instrumento: los convenios de transición renovable justa (CTRJ). Los CTRJ se conciben como una herramienta para fomentar un despliegue de las energías renovables que garantice una participación notable de la ciudadanía[1] y de las partes interesadas.[2] También pueden aportar instrumentos para la resolución de conflictos mediante la negociación y el reparto equitativo de los beneficios de las renovables, de modo que se pueda limitar el rechazo social a su despliegue.

El análisis se estructura de la siguiente manera: en la sección 1 se presenta un breve esbozo histórico de la transición justa; en la sección 2 se analiza el marco de gobernanza de España para la transición justa; en la sección 3 se describe el apoyo a la transición justa en España; en la sección 4 se reflexiona sobre la próxima actualización de la Estrategia de Transición Justa y los autores plantean su propuesta de los CTRJ como un instrumento de gobernanza innovador para el reparto de beneficios de las renovables y la aceptación de los proyectos; y, por último, presentamos nuestras conclusiones.

Análisis

1. Un repaso histórico a la transición justa

El concepto de transición justa surgió como respuesta a los problemas socioeconómicos derivados de las políticas medioambientales que afectaban especialmente a comunidades y sectores que dependían en gran medida de los combustibles fósiles. Sus orígenes se remontan a la década de 1970 y, más adelante, al movimiento sindical de la década de 1990 en EEUU. El concepto adquirió una gran importancia en las negociaciones internacionales sobre el clima durante la COP13 de Bali (2007). En esa conferencia, los sindicatos hicieron pública una declaración en la que hicieron hincapié en la necesidad de abordar las necesidades específicas de las regiones más afectadas por las políticas de descarbonización. Así, los sindicatos exhortaron a dar prioridad a la justicia, los derechos humanos y la protección social, así como a garantizar el upskilling (enseñar a los trabajadores nuevas competencias) y el reskilling (el reciclaje profesional para la adaptación de los trabajadores a nuevas tareas).

A nivel mundial, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tuvo un papel esencial en el desarrollo de iniciativas de transición justa con sus “Directrices de política para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos” de 2015, en las que se enfatizaba el diálogo social y la armonización de las políticas medioambientales, sociales y laborales. Según la OIT, “una transición justa significa hacer que la economía sea lo más justa e inclusiva posible para todos los interesados, creando oportunidades de trabajo decente y sin dejar a nadie atrás”. Por lo que respecta a las negociaciones internacionales sobre el clima, el Acuerdo de París reconoce la necesidad de contar con políticas que protejan a trabajadores y comunidades durante la transición verde, y desde su adopción han tenido lugar numerosas declaraciones, asociaciones y llamamientos a la acción.

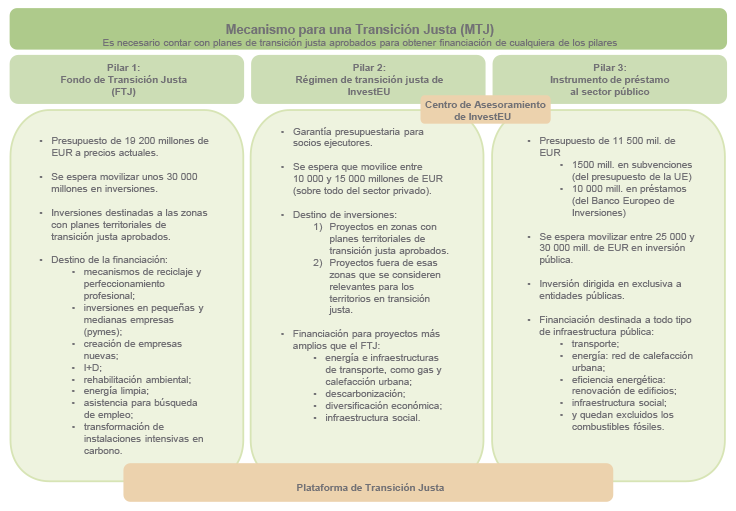

Dentro de la UE, el Pacto Verde Europeo (2019) recalcó la importancia de las estrategias de transición justa como motor principal para alcanzar la neutralidad climática para 2050. El Mecanismo para una Transición Justa (MTJ) de la UE proporciona apoyo financiero para reducir las repercusiones de la transición hacia las cero emisiones netas. Para acceder a la ayuda financiera de cualquiera de los tres pilares de financiación del MTJ, se exige a los Estados miembros que presenten planes territoriales de transición justa con medidas adaptadas a los retos regionales específicos que reflejen sus propias necesidades en materia de desarrollo.

Figura 1. Cuadro sinóptico del Mecanismo para una Transición Justa

Aparte del MTJ, la UE ha puesto en marcha varios instrumentos de financiación para apoyar iniciativas de transición justa:

- El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), destinado a reducir las disparidades económicas y territoriales y a fomentar una economía más ecológica y social.

- El Fondo Social Europeo Plus (FSE+), que financia programas de upskilling y reskilling.

- El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que incluye inversiones en proyectos medioambientales, sociales y digitales. España es el único Estado miembro que incorporó un componente específico de transición justa (Componente 10) en su Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia.

- El Fondo Social para el Clima (FSC), elaborado junto al ETS 2 para prestar apoyo a los grupos vulnerables (que sufren pobreza energética y de transporte) que se verán más afectados por la ampliación del régimen de comercio de derechos de emisión (ETS) para abarcar a la pequeña industria, la calefacción y el transporte. Los proyectos que se financiarán a través del FSC quedarán incluidos en los planes sociales para el clima que los Estados miembros deberán presentar a la Comisión Europea hasta junio de 2025. El FSC movilizará 86.700 millones de euros entre 2026 y 2032 y está destinado a respaldar proyectos de eficiencia energética, energías renovables y movilidad con bajas emisiones, además de proporcionar ingresos directos a ciudadanos vulnerables durante un plazo determinado. La Comisión Europea ha apoyado a los Estados miembros en el desarrollo de sus planes sociales para el clima y ha formulado recomendaciones para fomentar la eficacia de las inversiones y la participación pública, siendo la participación ciudadana (tanto en la fase de planificación como en la de ejecución de los planes sociales para el clima) fundamental para garantizar una transición justa socialmente aceptable. Los fondos se desembolsarán cuando se cumplan los objetivos y los hitos correspondientes. El FSC lo financiarán los Estados miembros (25%) mediante la subasta de derechos del régimen de comercio de derechos de emisiones europeo (donde se incluyen los sectores del transporte y la construcción en el ETS2), y también con 50 millones de derechos del ETS actual.

A pesar de los avances logrados, la integración de los principios de la transición justa en el Pacto Verde Europeo (PVE) ha sido dispar, incluso con algunas políticas que hacen mención a los objetivos de transición justa sin aportar orientaciones adicionales. Cabe esperar que iniciativas como el FTJ y el FSC ayuden a lidiar con los efectos sociales regresivos de las políticas de descarbonización. La aprobación de un marco regido por el principio de no dejar a nadie atrás podría integrar mejor la dimensión social dentro del Pacto Verde Europeo y, posiblemente, en el Pacto Industrial Limpio (Green Industrial Deal). Además, hace falta mejorar los marcos de transición justa para cumplir con los objetivos climáticos crecientemente ambiciosos, sobre todo en caso de que la UE apruebe una reducción del 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para 2040.

2. La transición justa de España

La ciudadanía española percibe el cambio climático como la segunda amenaza más importante para el mundo (después de los conflictos armados). La abundancia de recursos renovables y el know-how tecnológico han permitido que la transición energética de España haya logrado rápidos avances, en especial por lo que respecta al despliegue de las energías renovables y la retirada progresiva del carbón. La proporción del carbón en el mix eléctrico cayó del 14,3% de 2018 al 2,8% en 2022, reduciendo las emisiones de GEI derivadas de la generación energética mediante la quema de carbón en casi un 80%, según el Instituto para la Transición Justa (2023). Sin embargo, los objetivos cada vez más ambiciosos de las políticas climáticas, otras preocupaciones acuciantes y la capacidad limitada para prestar atención a dichas preocupaciones puede obstaculizar tanto la aceleración de la acción climática como su aceptación pública.

Algunas regiones se están oponiendo o están retrasando la implantación de políticas climáticas y de despliegue de las renovables. Para abordar las repercusiones socioeconómicas de la acción climática, España ha puesto en marcha numerosas políticas e instrumentos sobre transición justa. España aprobó en 2019 su Marco Estratégico de Energía y Clima. Dentro de ese marco, tanto el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) como la Ley de Cambio Climático y Transición Energética hacen referencia a la transición justa. Asimismo, el Marco Estratégico de Energía y Clima de España desarrolló la primera Estrategia de Transición Justa, que se actualizará en 2025.

Concretamente, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (Ley 7/2021) española, que contempla como objetivo la neutralidad climática para 2050, incluye la transición justa en el Título VI (artículos 27-29). Además, ordena el desarrollo de estrategias de transición justa (ETJ) y convenios de transición justa (CTJ) como mecanismos de ejecución de la estrategia. Los CTJ incluyen la participación de las administraciones descentralizadas (es decir, los gobiernos regionales) y de las partes interesadas en la eliminación progresiva de del carbón y de la energía nuclear en España. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) ha sido actualizado recientemente para el período 2023-2030. El PNIEC incluye la medida 1.25 que hace referencia a la Estrategia de Transición Justa, el Instituto para la Transición Justa y un plan de acción urgente para las regiones mineras, las centrales térmicas de carbón y las centrales nucleares, además de pedir que las medidas y los instrumentos empleados para la ampliación tengan en cuenta la perspectiva de género.

La Estrategia de Transición Justa de España está alineada con las directrices para una transición justa de la OIT y con el Acuerdo de París. El propósito de la ETJ es garantizar que los objetivos climáticos acordados de manera colectiva no dejen atrás a ninguna región, sector ni comunidad, ayudando posiblemente a reducir la oposición a las políticas sobre el clima. Esta primera Estrategia de Transición Justa fue diseñada para gestionar las repercusiones de la descarbonización para las regiones y personas cuyos medios de vida dependen de actividades que se eliminarán de manera progresiva a lo largo de la transición. Con su Estrategia de Transición Justa, España pretende dar apoyo a las regiones y personas más vulnerables, garantizar que los beneficios derivados de la transición se repartan de forma justa y aumentar la participación pública y la interacción con las partes interesadas. Las Estrategias de Transición Justa son planes quinquenales con medidas y objetivos específicos. Se ha afirmado que la ETJ de España, posiblemente una de las más avanzadas a nivel internacional, facilita un proceso de transición continua y escalable. La estrategia se centra en la creación de empleo, el reciclaje y el perfeccionamiento profesional (upskilling amd reskilling), la promoción de la diversificación económica mediante recursos locales y el apoyo a grupos vulnerables como mujeres, jóvenes, poblaciones rurales y comunidades tradicionalmente marginadas.

Una institución clave del marco de gobernanza de España para la transición justa es el Instituto para la Transición Justa (ITJ), creado en 2020 y dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Sus orígenes se remontan a la respuesta de España a las reglamentaciones de la UE sobre ayudas estatales a la industria del carbón. Tras finalizar el tratado de la CECA, la minería del carbón se desarrolla bajo el Reglamento (CE) nº 1407/2002 del Consejo sobre ayudas estatales al carbón y los marcos reglamentarios subsiguientes de la UE. La Decisión 2010/787/EU declaró que recibir ayuda de los Estados miembros para subsanar las pérdidas de producción se consideraría compatible con el mercado interno siempre que las minas de carbón subvencionadas se acogiesen a un plan de cierre con el plazo final del 31 de diciembre de 2018. Esa decisión del Consejo destacó la necesidad de que los Estados miembros aborden los efectos socioeconómicos del cierre de las minas. A continuación se muestran algunos de los instrumentos utilizados por España para poner en marcha la transición:

- Planes de Acción Urgentes: programas de reskilling, regímenes de jubilación anticipada e incentivos empresariales para las regiones más afectadas. La primera de estas iniciativas fue el Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y el Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el Periodo 2019-2027, firmado en 2018 por el Gobierno, los sindicatos y la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión).

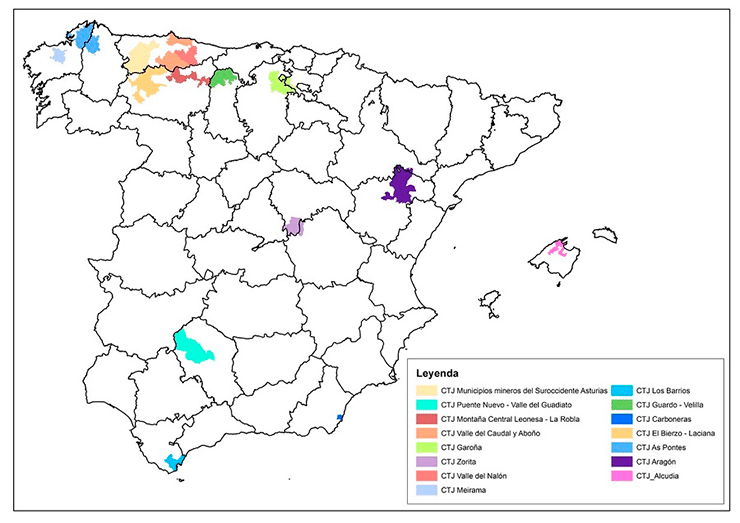

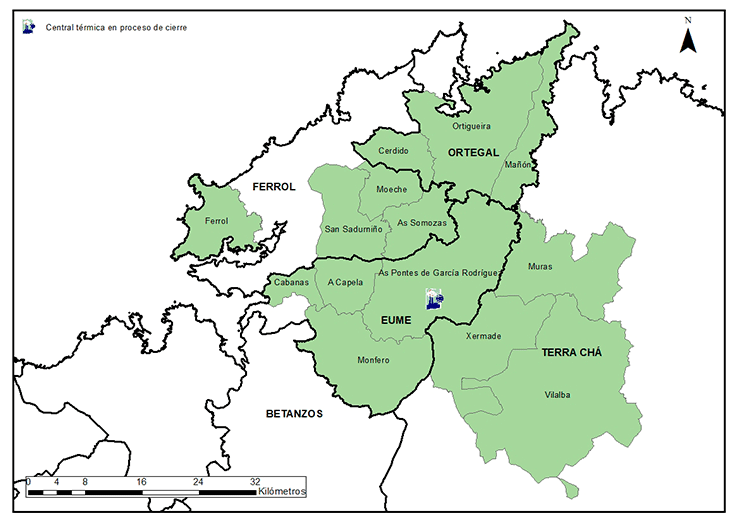

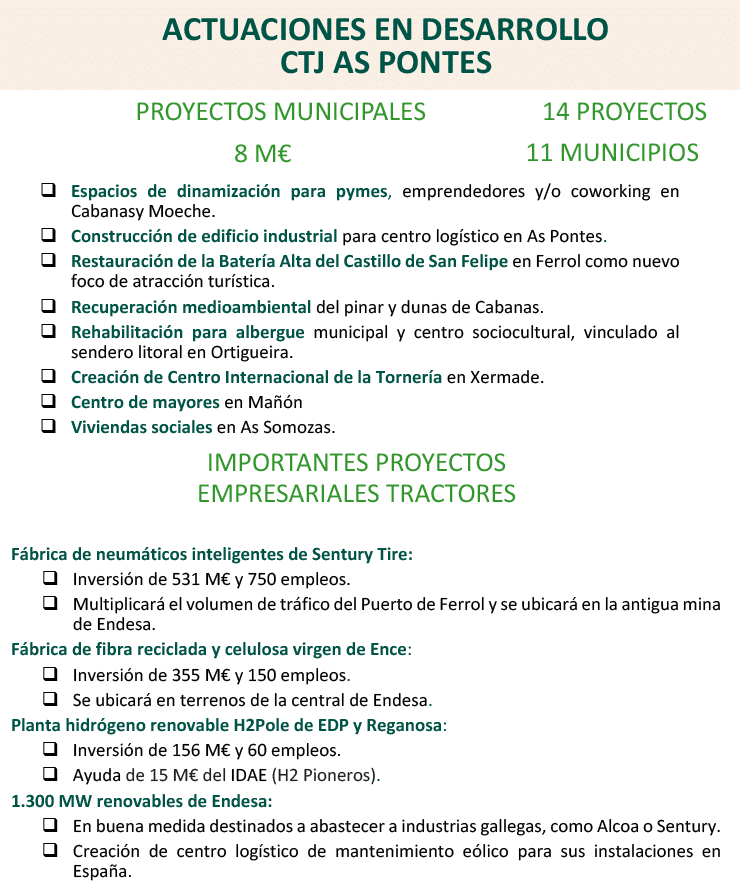

- Convenios de transición justa: una herramienta de co-gobernanza que cuenta con la participación de actores nacionales, regionales y locales para, entre otros objetivos, desarrollar oportunidades económicas y promover el upskilling y el reskilling de los trabajadores. En total, se han firmado 15 convenios que abarcan a 197 municipios y ocho comunidades autónomas (véase la Figura 2). En la Figura 3 se muestra un ejemplo de CTJ (As Pontes, Galicia), con iniciativas como la financiación de espacios de coworking para pequeñas y medianas empresas (PYMES), la construcción de un centro de logística, el desarrollo de nuevos destinos turísticos, proyectos de restauración medioambiental, el apoyo a proyectos empresariales como una fábrica de neumáticos y un molino de reciclaje de celulosa y el desarrollo de una central de hidrógeno renovable, entre otros.

- Concursos en nudos de transición justa: sirven para brindar acceso a la red a proyectos renovables y de almacenamiento que limiten el daño medioambiental, den prioridad a los beneficios locales (incluidos el reskilling y el upskilling) y estén ubicados en regiones anteriormente dependientes del carbón.

Figura 2. Convenios de transición justa en España

Figura 3. Convenio de transición justa en As Pontes (A Coruña y Lugo, Galicia)

Por lo que atañe a las repercusiones de los CTJ hasta la fecha, en el gráfico 4 se resumen sus principales logros y características.

Figura 4. España: cuatro años “avanzando hacia una transición energética justa”

| Nuevo marco institucional | Implantación de la Estrategia de Transición Justa y el Instituto para la Transición Justa. |

| Empleo | Apoyo a regímenes que preserven el empleo y retengan a los trabajadores afectados. Desarrollo de programas de apoyo a empresas y emprendedores locales. |

| Mecanismos de gobernanza innovadores | 15 convenios de transición justa, concursos en nudos de transición justa (por ejemplo, Teruel), 1.300 trabajadores cualificados y energía autogenerada para 3.800 beneficiarios. |

| Restauración medioambiental | 3.700 hectáreas de antiguas instalaciones mineras han sido restauradas, para lo que se destinaron 200 millones de euros y se dio prioridad al empleo de los antiguos mineros. |

| Desarrollo municipal | Apoyo a más de 200 proyectos municipales con 203 millones de euros en subvenciones para, entre otras cosas, iniciativa empresarial, turismo, infraestructuras sanitarias y vivienda social. |

| Programa cultural | Programa Dinamiz-ARTj, con más de 1.400 solicitudes de actuación en 136 municipios. |

| Consultas y talleres | Convenios de transición justa firmados con gobiernos locales y regionales. Propuestas presentadas por más de 800 agentes. Reuniones de seguimiento en los distintos territorios. Apoyo a 197 municipios por presentar propuestas de proyectos. |

3. Apoyo ciudadano a la transición justa en España

A fin de conocer el grado de apoyo ciudadano a la transición justa en España, se incluyó una pregunta específica en la encuesta de 2023 del Real Instituto Elcano sobre ciudadanía y cambio climático (Lázaro Touza, González Enríquez & Martínez, 2024). A través de una escala de Likert de cinco puntos, se preguntó a una muestra representativa de la población española hasta qué punto estaban de acuerdo (desde “muy de acuerdo” a “muy en desacuerdo”) con la afirmación “El gobierno debe invertir en las zonas que pierdan sus negocios por el cambio climático o por las políticas para luchar contra él, aunque eso suponga tener menos dinero para otras cosas”. Cabe señalar que la pregunta pretendía comprender el apoyo de las personas encuestadas a un concepto amplio de transición justa que incluye la adaptación justa (en la medida en la que hace referencia a la inversión pública en zonas afectadas por los efectos del clima, véase Paavola y Adger, 2006) y la transición justa conforme a la definición de la OIT (en la medida en la que guarda relación con el fomento de la inversión pública en zonas que se verán afectadas por las políticas climáticas).

Casi el 70 % de las personas encuestadas se mostraron de acuerdo o muy de acuerdo con esta afirmación, siendo el apoyo a las inversiones para una transición justa la política que obtuvo un mayor consenso en todo el espectro ideológico en comparación con otras afirmaciones sobre políticas (véase la Figura 5). Esta pregunta relacionada con la transición justa fue una de las numerosas cuestiones incluidas en la encuesta para ponderar los conocimientos, las inquietudes, las actitudes, las intenciones y las conductas de la ciudadanía española sobre el cambio climático así como sobre las tecnologías, las políticas y las medidas propuestas para abordarlo.

Figura 5. Nivel de acuerdo con las políticas climáticas según la ideología (% “Muy de acuerdo” + “De acuerdo”, N = 1000)

Con el objetivo de analizar las variables estadísticamente significativas para aumentar la probabilidad de aceptar las inversiones gubernamentales destinadas a iniciativas de transición justa, se recurrió a un modelo de regresión logística. En el modelo, es la probabilidad de que un ciudadano apoye una transición justa en España,

son las variables explicativas del modelo y, por último, β son los coeficientes, que se estiman utilizando el método de máxima verosimilitud.

P(Yi = 1) = eXiT β / 1 + eXiT β

Las variables explicativas incluidas en el análisis están diseñadas para capturar un abanico de factores actitudinales, socioeconómicos y demográficos que podrían afectar el apoyo de la ciudadanía a la transición justa. Estas variables aparecen detalladas en la Figura 6.

Figura 6. Definición de variables

| Variable | Definición |

|---|---|

| Apoyo a una transición justa[3] | Apoyo = 1 (muy de acuerdo + de acuerdo) No apoyo = 0 (ni de acuerdo ni en desacuerdo + en desacuerdo + muy en desacuerdo) |

| Sexo | Mujer = 1 Hombre = 0 |

| Edad (>18) | Edad en años (variable cuantitativa) |

| Ideología | Posicionamiento ideológico autodeclarado (escala desde 0, a la izquierda del espectro, a 10, a la derecha): Izquierda = 0 + 1 + 2 + 3 Centro = 4 + 5 + 6 Derecho = 7 + 8 + 9 + 10 |

| Tamaño del municipio | T1: hasta 25.000 habitantes T2: de 25.001 a 50.000 habitantes T3: de 50.001 a 100.000 habitantes T4: más de 100.000 habitantes |

| Renta | I1: Renta baja: menos de €1.081[4] I2: Renta intermedia: de €1.081 a €2.000 I3: Renta intermedia-alta: de €2.001 a €3.000 I4: Renta alta: más de €3.001 |

| Escala Nuevo Paradigma Ecológico (NEP)[5] | NEP1: < 53 puntos (visión ecológica del mundo baja) NEP2: 53-58 puntos NEP3:> 59 puntos (visión ecológica del mundo alta) |

| Acuerdo | Acuerdo hace referencia a una variable dicotómica que indica las zonas con convenios de transición justa (= 1) o zonas sin convenios de transición justa (= 0) |

Como se muestra en la Figura 6, las personas situadas a la izquierda del espectro ideológico, las que viven en municipios más pequeños y las que tienen una renta más baja son más propensas a respaldar las inversiones públicas en transición justa frente a los individuos de mayor renta, quienes se encuentran a la derecha del espectro político y quienes viven en ciudades más grandes.

Figura 7. Resultados del modelo[6]

| Variables | Coeficiente (error estándar) |

|---|---|

| Intercepto | 0,5955* (0,3500) |

| Sexo | -0,0408 (0,1444) |

| Edad | -0,0013 (0,0044) |

| Ideología | |

| Centro | 0,0639 (0,1664) |

| Izquierda | 0,3516** (0,1821) |

| Tamaño del municipio | |

| T2 | 0,0877 (0,2383) |

| T3 | -0,4494** (0,2225) |

| T4 | -0,2037 (0,1637) |

| Renta | |

| I1 | 0,6359** (0,2653) |

| I2 | 0,3216 (0,2359) |

| I3 | 0,2639 (0,2545) |

| Acuerdo | -0,1969 (0,1997) |

| Número de observaciones | 896 |

| Tasa de acierto[7] | 69,6% |

| Verosimilitud logarítmica | -605,1293 |

Téngase en cuenta que ** indica que la variable es estadísticamente significativa al 10%.

Faltan 104 valores porque algunas personas encuestadas no respondieron a las preguntas sobre renta e ideología.

Fuente: los autores.

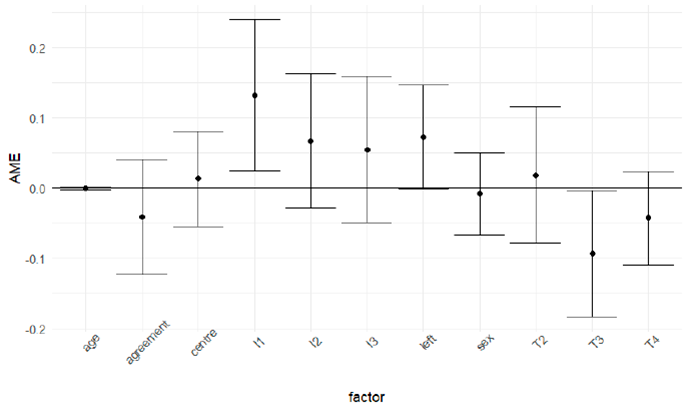

Los efectos marginales medios mostrados en la Figura 8 indican que la gente que se sitúa a la izquierda del espectro ideológico es un 7,3% más propensa a apoyar una transición justa que quienes se sitúan a la derecha del espectro ideológico. Las personas entrevistadas con renta baja, es decir, que ganaban menos de 1.081 euros al mes, son un 13,21% más propensas a apoyar las políticas de transición justa que los entrevistados con renta alta, es decir, quienes ganan más de 3.001 euros al mes. Los ciudadanos que viven en municipios más grandes (entre 50.001 y 100.000 habitantes) son un 9,33% menos propensos a apoyar una transición justa que quienes viven en municipios más pequeños (hasta 25.000 habitantes).

Figura 8. Efectos marginales medios

4. El futuro de la transición justa en España

Tras analizar el marco actual de España para la transición justa y constatar la existencia de un amplio apoyo ciudadano para el desarrollo de políticas de transición justa a nivel nacional, en esta sección se reflexiona sobre los elementos que se podrían tener en cuenta en la próxima Estrategia de Transición Justa del país. La primera ETJ se centraba en gran medida en hacer frente a las repercusiones de la eliminación progresiva del carbón y la energía nuclear. Se espera que la ETJ actualizada siga lidiando con los efectos de la eliminación paulatina de los combustibles fósiles mientras amplía su alcance sectorial. Se prevé que la estrategia actualizada esté lista para finales de 2025, lo que proporciona una breve ventana de oportunidad de cerca de un año para que España ultime su segunda Estrategia de Transición Justa.

La transición española hacia las emisiones netas nulas requerirá el despliegue acelerado de las energías renovables además de la eliminación gradual de los combustibles fósiles. Esta transición puede dar pie a una profunda transformación social, especialmente si se limita la oposición de la sociedad ante el despliegue de las renovables. La aceptación del despliegue de renovables podría aumentar gracias a proyectos que promuevan el desarrollo y el empleo local y contribuyan a reducir la despoblación del mundo rural. No obstante, lo esencial para maximizar los beneficios socioeconómicos es promover la participación activa de la ciudadanía y de las partes interesadas y desarrollar proyectos a largo plazo en las regiones en transición.

Para hacer frente a los retos planteados por el despliegue de las renovables y brindar oportunidades económicas adaptadas al contexto local de estas regiones en transición, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) organizó varias sesiones de participación pública en marzo y abril de 2024. El objetivo de estas sesiones consistía en crear una visión compartida para el despliegue de las energías renovables en España, para que la transición sea inclusiva y tenga en cuenta las necesidades locales en materia de desarrollo. Algunos de los temas debatidos fueron: (a) el despliegue de las energías renovables; (b) las oportunidades de empleo a corto y largo plazo; (c) la igualdad de género y las iniciativas para poner freno al declive demográfico de las zonas rurales; (d) la movilidad sostenible; (e) la eficiencia energética y los “prosumidores”; (f) el fortalecimiento del debate comunitario e intersectorial, reforzando las identidades locales y promoviendo la labor colectiva; y (g) la participación pública. En el gráfico 9 se resumen las principales conclusiones extraídas de esas sesiones.

Figura 9. Jornadas de escucha y participación: energías renovables y territorio (MITECO): conclusiones principales

| SESIÓN 1 RENOVABLES Y TERRITORIO: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES |

La transición debe conciliar las prioridades sociales, medioambientales y económicas mientras ayuda a limitar a 1,5°C el incremento de la temperatura media mundial.

|

| SESIÓN 2 LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LOS PROYECTOS RENOVABLES |

La población debe beneficiarse de la descarbonización; los territorios deben beneficiarse de las instalaciones de energía renovable: cuanto más y mejor se repartan los beneficios sociales, más atractivos resultarán estos proyectos para las comunidades locales y con más apoyo contarán.

|

| SESIÓN 3 ENERGÍAS RENOVABLES Y RETO DEMOGRÁFICO |

El término “geografías del descontento” hace referencia a territorios que sufren agravios, despoblación y un acceso limitado a los servicios. Hay que alejarse de perspectivas urbano-céntricas, reconociendo que los territorios rurales tienen sus propias opiniones, necesidades y prioridades. Se trata de un proceso complejo que se debe abordar de manera integral.

– Rentabilidad local: llegar a acuerdos para una representación territorial equitativa en la toma de decisiones. Reinvertir en el territorio la rentabilidad derivada de los proyectos de despliegue de energías renovables para poner freno a la despoblación. – Comunidades energéticas y grandes promotores: conseguir un equilibrio entre grandes y pequeños promotores y proteger a las comunidades energéticas. – Competencias y cooperación: respaldar programas de capacitación relacionados con la energía y comunicación. |

| SESIÓN 4 INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL DE LOS PROYECTOS RENOVABLES |

El despliegue de las energías renovables debe ajustarse a los compromisos internacionales, europeos y nacionales en materia de conservación de la biodiversidad y garantizar la integración ambiental y territorial.

|

| SESIÓN 5 LA EXPLOTACIÓN DE LOS PROYECTOS EN OPERACIÓN: SEGUIMIENTO DE IMPACTOS Y MEDIDAS CORRECTORAS |

El seguimiento y las EIA son herramientas para prevenir y reducir las repercusiones medioambientales del despliegue de las energías renovables. Además, facilitan la coexistencia a largo plazo de las renovables y la biodiversidad.

|

| SESIONES 6 y 7 LA INTEGRACIÓN DE LAS RENOVABLES EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA LOCAL Y LA CORRESPONSABILIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN EL DESPLIEGUE DE LOS PROYECTOS RENOVABLES |

Las renovables abren la puerta a oportunidades de desarrollo rural, pero, para sacar partido de sus ventajas, hace falta contar con transparencia, participación, divulgación y compromiso para desarrollar proyectos que sean aceptados a nivel local.

– Empoderamiento local: crear nodos empresariales e industriales en torno a los centros de generación de energía renovable y fomentar el empleo local a través de programas de formación específicos e incentivos para los proveedores locales. – Apoyo entre administraciones públicas: medidas de apoyo para que las autoridades locales participen en la planificación energética e impulsar la colaboración entre administraciones para mejorar la gobernanza y la coordinación. – Comunidades energéticas: invertir en el desarrollo de comunidades energéticas para que los residentes puedan ser partícipes de los proyectos de energías renovables, fomentando la confianza y el compromiso a largo plazo. – Enfoques innovadores: desarrollar herramientas de mapeo para incluir criterios sociales y ambientales en la planificación de proyectos y adoptar medidas para garantizar que los proyectos satisfagan las necesidades de las economías locales. – Mejores prácticas: permitir que las comunidades en transición tengan acceso a la mejor información disponible; por ejemplo, sobre proyectos e iniciativas escalables que se hayan desarrollado en otros territorios. |

Teniendo en cuenta la información ya examinada sobre la oferta y la demanda de políticas sobre transición justa (según el apoyo a estas políticas manifestado en la encuesta realizada por el Real Instituto Elcano), los efectos cada vez más graves del cambio climático y los muy ambiciosos objetivos de despliegue de renovables que se ha marcado España en su PNIEC actualizado, la futura estrategia de transición justicia podría incluir, como mínimo, ocho iniciativas.

En primer lugar, mantener el rumbo de la transición justa para amortiguar el impacto de la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y ampliar su alcance. Ello implicaría incluir en el ámbito de aplicación de la Estrategia de Transición Justa actualizada más sectores económicos que se verán crecientemente afectados por el cambio climático (y que, por lo tanto, se beneficiarían de una adaptación justa)[8] y por las políticas climáticas. Entre estos sectores estarían los mencionados en la primera ETJ: el turismo, la construcción, la industria, el transporte, la gestión de aguas y residuos y la agricultura, entre otros. En segundo lugar, reforzar la participación pública y la gobernanza fomentando procesos participativos de toma de decisiones que incluyan a los ciudadanos y a las partes interesadas (stakeholders) en fases tempranas de la planificación de los proyectos y a lo largo de todo el proceso. Las campañas de comunicación específicas y transparentes podrían ayudar a cerrar las brechas ideológicas y a reducir la oposición a las políticas climáticas. En tercer lugar, potenciar el empoderamiento local y la integración socioeconómica, dando prioridad a las inversiones en proyectos liderados por las comunidades en transición e iniciativas para promover el autoconsumo, con el objetivo de apoyar a grupos vulnerables y crear oportunidades de empleo a nivel local. Además, se podrían llevar a cabo proyectos para aumentar las competencias técnicas y financieras de las autoridades locales para que participen de forma activa en la planificación energética.

En cuarto lugar, promover la igualdad de género mediante la ampliación de programas formativos para mujeres en sectores tradicionalmente masculinizados, como por ejemplo el energético, y la promoción de iniciativas de mujeres emprendedoras en zonas rurales. En quinto lugar, apoyar el desarrollo rural mediante la integración de proyectos de energías renovables en los planes de desarrollo rural para ayudar a poner freno a la despoblación e impulsar el crecimiento económico. En sexto lugar, mejorar la transparencia mediante el desarrollo de mecanismos sólidos de seguimiento para evaluar las repercusiones sociales, económicas y medioambientales de las iniciativas de energía renovable. Crear un catálogo centralizado de mejores prácticas y casos monográficos para facilitar el intercambio de conocimientos y la ampliación a escala de los proyectos renovables. En séptimo lugar, reforzar la colaboración entre ministerios, con las administraciones descentralizadas, con otros Estados miembros de la UE y a nivel internacional para conocer otras prácticas de transición justa, ayudar a difundir la experiencia de España y conformar un marco global de transición justa que se pueda adaptar para satisfacer las necesidades locales.

Por último, expandir el concepto de transición justa para que el despliegue de energías de tecnologías e infraestructuras renovables sea equitativo y socialmente aceptable. Para ello, se podría: (a) tener en cuenta las recomendaciones extraídas del proceso de participación pública sobre renovables del Gobierno español (mejorar las evaluaciones de impacto, facilitar la participación de comunidades y partes interesadas en fases tempranas de los proyectos, buscar oportunidades económicas para las regiones donde se desplieguen energías renovables, implicar a ciudades y pueblos en la acción por el clima y aspirar a conseguir una transición justa con perspectiva de género); y (b) implantar nuevos mecanismos de gobernanza de la transición justa para el phase-in de las energías renovables y otras tecnologías e infraestructuras de descarbonización (Escribano et al., 2023).

4.1. Un instrumento nuevo: los convenios de transición renovable justa (CTRJ)

La propuesta de los autores para introducir un nuevo mecanismo de gobernanza de la transición justa que contribuya a cumplir los ambiciosos objetivos en materia de renovables –de acuerdo con el PNIEC actualizado de España– y a hacer frente a los conflictos vigentes para el despliegue de las renovables incluye el desarrollo de “convenios de transición renovable justa” (CTRJ). Los CTRJ propuestos se asemejan a los convenios de transición justa españoles para la eliminación gradual de los combustibles fósiles, pero estarían diseñados para afrontar la integración progresiva de las energías renovables y otras tecnologías e infraestructuras necesarias para lograr la neutralidad climática.

De forma parecida a los CTJ para la retirada paulatina del carbón y la energía nuclear, los CTRJ podrían conllevar los siguientes pasos:

- Alcanzar un acuerdo entre el Gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales y las empresas de energía renovable para colaborar en el marco de un CTRJ.

- Acordar el alcance geográfico del CTRJ.

- Hacer un diagnóstico de las repercusiones locales de los proyectos de renovables, tecnológicos o de infraestructuras que se propongan.

- Permitir la participación de las partes interesadas y organizar procesos de participación pública en la fase de concepción/planificación de los proyectos.

- Poner en marcha proyectos de inversión, de reskilling,[9] culturales, sociales o de otra índole que puedan ejecutarse junto a proyectos de despliegue de renovables o de tecnologías e infraestructuras conexas para incrementar la aceptación local de los proyectos.

- Determinar las fuentes de financiación y ayudar a gobiernos y comunidades locales a acceder a esos fondos.

- Desarrollar e implantar los CTRJ.

- Hacer un seguimiento e informar sobre la implantación de los CTRJ (incluyendo las percepciones de los ciudadanos y de las partes interesadas sobre esa implantación) y crear una base de datos de los CTRJ para ayudar a difundir las mejores prácticas y las lecciones extraídas en España y otros países.

Los CTRJ podrían suponer para el sector privado, las comunidades y los gobiernos locales que se hayan implicado en proyectos de energías renovables, así como en otros proyectos relacionados, un marco institucional, un proceso estructurado y transparente para diseñar proyectos respaldados a nivel local que tengan en cuenta las necesidades de las comunidades y limiten la oposición contra las renovables.[10] Partiendo de las mejores prácticas de las organizaciones de la sociedad civil (CSOs por sus siglas en inglés) y del sector privado, instituciones como el Instituto para la Transición Justa o el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) podrían poner en marcha los CTRJ.

Conclusiones

En este artículo se ha analizado la transición justa como un proceso por el que el camino hacia una economía verde y resiliente –que limite las emisiones de gases de efecto invernadero y se adapte a las repercusiones del cambio climático– pueda seguirse de una manera que se perciba como justa e inclusiva; una transición justa que proporcione oportunidades laborales a los trabajadores y garantice que ningún sector, ninguna región y ninguna persona se queden atrás. En el análisis se ha efectuado un repaso de los elementos más destacados de la gobernanza de la transición justa, desde las directrices de la OIT para la transición justa hasta la inclusión del término y el desarrollo de alianzas sobre el tema a raíz del Acuerdo de París y las negociaciones internacionales subsiguientes sobre el clima.

A nivel de la UE, el Pacto Verde Europeo (PVE) seguirá orientando la acción por el clima en el ciclo institucional actual, si bien con un mayor hincapié en la competitividad y la simplificación y en un contexto de tensiones geopolíticas y comerciales. La aplicación de los objetivos climáticos del PVE conllevará contrarrestar la creciente reacción contra la descarbonización de algunos sectores, así como la oposición social a las políticas climáticas, tanto para la eliminación progresiva de los combustibles fósiles como para el despliegue de proyectos, tecnologías e infraestructuras de energía renovable. El PVE reconoce que reforzar las alianzas con socios afines y recabar un mayor apoyo de la ciudadanía son pasos fundamentales para conseguir la neutralidad climática, así como la necesidad de elaborar estrategias de transición justa. La UE ha desarrollado distintos mecanismos e instrumentos para respaldar la transición justa, permitiendo que países como España destinen a ese fin una parte de los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Sin embargo, la integración de la transición justa en las políticas de la UE ha sido dispar hasta la fecha. De cara al futuro, se prevé que el Fondo Social para el Clima, desarrollado para limitar los efectos de la ampliación del ETS de la UE, contribuya a hacer frente a la oposición a la acción climática. El objetivo climático para 2040 (que consistiría en reducir en un 90% las emisiones de gases de efecto invernadero frente a los niveles de 1990 si se llega a un acuerdo al respecto en la UE) podría implicar que se amplíen los instrumentos de financiación y gobernanza de la transición justa a los nuevos sectores a los que se les exija reducir sus emisiones, así como a los sectores que desplegarán sus tecnologías e infraestructuras de descarbonización en comunidades con abundancia de recursos (renovables). A medida que se intensifiquen los efectos del cambio climático, podrían crecer también en el futuro las exigencias en torno a una adaptación justa.

Se ha presentado el marco de gobernanza de España para la transición justa como uno de los más avanzados de la UE, y posiblemente del mundo, junto con el de Francia –cuyos contratos de transición ecológica inspiraron los convenios de transición justa españoles– y el de Colombia. La transición justa es un elemento central del Marco Estratégico de Energía y Clima de España. Este marco integra la transición justa en la Ley española de Cambio Climático y Transición Energética y en la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Además, España elaboró su primera Estrategia de Transición Justa, centrada principalmente en la eliminación gradual del carbón y la energía nuclear; una estrategia que, según el Instituto para la Transición Justa, pretende impulsar el diseño de políticas industriales, promover el desarrollo económico, aportar oportunidades de empleo, apoyar el upskilling y reskilling de los trabajadores en regiones en transición, garantizar el reparto de los beneficios de la transición y abordar sus repercusiones de una manera inclusiva (contando con participación ciudadana y de las partes interesadas). Estos instrumentos de gobernanza innovadores podrían inspirar a otros países de dentro y fuera de la UE durante el desarrollo de sus propios marcos de transición justa adaptados a nivel local.

También se han analizado los resultados de la encuesta del Real Instituto Elcano sobre el grado de apoyo de la ciudadanía española a la asignación de fondos públicos a la adaptación justa y a la transición justa. Estos resultados muestran que el 70% de los ciudadanos apoyan que se destinen fondos a ese tema. No es sólo que la gran mayoría de las personas encuestadas respaldase una transición justa que incluya medidas de mitigación y adaptación, sino que es la política climática (entre una amplia variedad de políticas consideradas por las personas encuestadas) que suscitó el mayor consenso observado a lo largo y ancho del espectro ideológico. Por lo que atañe a las variables estadísticamente significativas para determinar si se acepta la asignación de fondos públicos a la transición justa, las personas situadas más a la izquierda del espectro ideológico, las que viven en municipios más pequeños y las que tienen una renta más baja son más propensas a respaldar las inversiones públicas en transición justa en comparación con los individuos de mayor renta, quienes se encuentran a la derecha del espectro político y quienes viven en ciudades más grandes.

Por último, en el artículo se incluye una reflexión sobre el futuro de la Estrategia de Transición Justa de España, cuya actualización se llevará a cabo previsiblemente en 2025. Partiendo de la primera Estrategia de Transición Justa, se espera que la estrategia actualizada mantenga el rumbo en cuanto a la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y extienda su alcance a los sectores mencionados en la primera Estrategia de Transición Justa (industria, construcción, turismo, agricultura, etc.). Como los objetivos de descarbonización del PNIEC español actualizado son muy ambiciosos –exigen un despliegue adicional y significativo de renovables, pese a la oposición encontrada en algunas regiones–, España podría plantearse adaptar su experiencia en materia de transición justa para la eliminación paulatina de los combustibles fósiles (con sus estructuras de gobernanza, apoyo y participación) para desarrollar un nuevo instrumento de gobernanza para la integración gradual, justa y socialmente aceptada de las energías renovables y otras tecnologías e infraestructuras necesarias para la transición. El artículo propone el desarrollo de convenios de transición renovable justa (CTRJ). La participación y las demandas de la ciudadanía y de las partes interesadas, como las manifestadas durante las Jornadas de escucha y participación: energías renovables y territorio, se podrían tener en cuenta en fases tempranas de diseño de los proyectos y, más adelante, en su fase de ejecución. Los análisis de especialistas y las iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil, entre otros, podrían contribuir a dirimir los conflictos derivados del despliegue de las energías renovables y dotar de contenido a los CTRJ. Proyectos como EUDEMON, por ejemplo, promueven un cambio cultural y sistémico mediante el diseño de procesos para gestionar los conflictos sociales y ambientales derivados del despliegue de las renovables a través del diálogo y la mediación, así como fomentando enfoques colaborativos para abordar los desafíos ecosociales.

Pese a que la preocupación pública por el cambio climático como una amenaza global sigue siendo alta, dicha preocupación no basta para respaldar las acciones necesarias para alcanzar la neutralidad climática. Las políticas deben ser viables, se deben comunicar con claridad y se deben poder adaptar a las necesidades regionales. Las medidas progresivas, los análisis regionales, la influencia de los pares, la interacción con el entorno y el compromiso continuo entre todos los niveles de gobierno, la ciudadanía y las partes interesadas son esenciales para garantizar que las políticas sean justas, que reflejen las realidades y necesidades locales y que mejoren el grado de aceptación de las políticas climáticas (Lipari et al., 2024).

[1] Por participación ciudadana se entiende una interacción bidireccional entre la ciudadanía y los gobiernos que da voz a la gente en los procesos de toma de decisiones (adaptado de la Agencia para el Desarrollo de la Unión Africana, 2022).

[2] Con participación de partes interesadas se hace referencia a prácticas implantadas por una institución para implicar a las partes interesadas (personas y organizaciones que afectan o se ven afectadas por las actividades de una organización o institución) en proyectos o actividades (adaptado de Thomsen, 2013).

[3] Pregunta de encuesta: “El gobierno debe invertir en las zonas que pierdan sus negocios por el cambio climático o por las políticas para luchar contra él, aunque eso suponga tener menos dinero para otras cosas”.

[4] Téngase en cuenta que 1.081€ era el salario bruto mínimo en España cuando se llevó a cabo la encuesta.

[5] La escala del Nuevo Paradigma Ecológico (NEP) (Dunlap et al, 2000) mide la visión proecológica del mundo de las personas entrevistadas, presentándoles 15 afirmaciones, preguntándoles por su grado de acuerdo o desacuerdo y aplicando una escala de Likert de cinco puntos. Cuanto más baja sea la puntuación (que va de 15 a 75 puntos), más baja será la visión proecológica del mundo de las personas encuestadas.

[6] La escala NEP no se ha incluido en el modelo calculado, porque la escala NEP y la ideología presentan una fuerte correlación. Se han hecho pruebas con diferentes agrupaciones de variables como tamaño del municipio, renta y escala NEP, pero las diferencias en los resultados no fueron estadísticamente significativas.

[7] Porcentaje de las observaciones que el modelo predice correctamente.

[8] Cabe señalar que, según Paavola y Adger (2006, pp. 594-595), la adaptación justa conllevaría “la participación de las comunidades afectadas en la planificación y la toma de decisiones sobre medidas colectivas de adaptación” conforme a cuatro principios: “evitar los peligros del cambio climático, la responsabilidad prospectiva, poner en primer lugar a los más vulnerables y la participación de todos en pie de igualdad”. Los autores argumentan que los gobiernos no logran tratar a todos los ciudadanos de igual manera, puesto que los ciudadanos más pobres tienen menos oportunidades de expresar sus demandas sobre el cambio climático y por el mero hecho de verse afectados por ese fenómeno de manera desproporcionada frente a la gente con mayores ingresos.

[9] Pese al hecho de que, según el Observatorio Europeo de la Neutralidad Climática, hubo avances significativos en cuanto a empleo en el sector de las renovables en 2022 en España, el CES (2024, p. 51) informa de que, entre 2011 y 2023, crecieron las oportunidades de empleo en sectores contaminantes para gente con menos nivel educativo, mientras que los trabajos ‘verdes’ para estas personas se reducían. En el mismo periodo entre 2011 y 2023, ocurría lo contrario con la gente con un mayor nivel educativo: los empleos en sectores verdes han aumentado con fuerza y los que se han reducido son los empleos contaminantes. Debería hacerse un seguimiento de esa tendencia a fin de ofrecer oportunidades para todos y evitar el elitismo medioambiental y el descontento por la transición hacia bajas emisiones de carbono de las personas con un menor nivel educativo.

[10] Los proyectos como EUDEMON, los análisis de especialistas y las iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil podrían ayudar a gestionar los conflictos derivados del despliegue de las renovables y dotar de contenido a los CTRJ.