Ver también versión en inglés: The anger vote: the new (or not so new) Latin American electoral phenomenon

Tema

El intenso período electoral que vive América Latina muestra el alto grado de heterogeneidad que caracteriza a la región la cual, sin embargo, asiste a la emergencia de un fenómeno transversal común: el “voto del enojo”.

Resumen

En las siguientes páginas se analizará el caldo de cultivo político-institucional, económico, social y de cultura política que ha provocado la emergencia del “voto del enojo”, particularmente visible en el actual ciclo electoral (2017-2019). El “voto del enojo” se puede definir como el rechazo de una parte mayoritaria de la ciudadanía a los partidos políticos, la elite política tradicional y el funcionamiento de las instituciones democráticas. Otros temas que se contemplan son el de las diversas y heterogéneas características que expresan este tipo de sufragio, los liderazgos que lo encarnan y algunos de los principales ejemplos que se han vivido en la región y que ratifican la existencia de este fenómeno más allá de las particularidades nacionales.

Análisis

Introducción

América Latina vive un intenso maratón electoral y, entre octubre de 2017 y fines de 2019, 14 de los 18 países elegirán (o reelegirán en algunos casos) a sus presidentes. En este período se reconfigurarán políticamente la región y sus equilibrios y también se pone a prueba el llamado “giro a la derecha”. Los diferentes comicios están mostrando la heterogeneidad regional y las victorias del centro-derecha han debido coexistir con triunfos de líderes socialdemócratas (Carlos Alvarado, Costa Rica), con figuras que se reclaman de izquierdas (Andrés Manuel López Obrador –AMLO–), México) o con el socialismo del siglo XXI (Nicolás Maduro, Venezuela, tras unas elecciones muy cuestionadas).

Más allá de esta diversidad, la mayoría de los comicios tienen algo en común. Una parte significativa de la población enojada, y más “en contra de” que “a favor de”, ejerce un voto activo pero castiga al establishment, a la elite política y a las instituciones. Existe un escenario de insatisfacción generalizada por la poca capacidad de inclusión de las políticas públicas. También se crítica el funcionamiento del sistema político y a las instituciones como intermediarias entre los ciudadanos y un Estado incapaz de garantizar derechos y procedimientos. En este contexto, varios líderes con situaciones y características propias y diferentes han encauzado a su favor el descontento, llevándolos a la victoria (AMLO en México) o desde la marginalidad al centro del escenario político (Frente Amplio en Chile y Fabricio Alvarado en Costa Rica).

Como ya hemos señalado, “de forma generalizada, el hastío social con el sistema político democrático y las principales instituciones que lo representan (partidos políticos, parlamento, judicatura y gobiernos) se manifiesta en un voto contra el sistema. Con sus correspondientes variaciones nacionales, la corrupción y la violencia se han convertido en dos lacras que castigan a la región y sus poblaciones. En el pasado más inmediato, era frecuente encontrar una cierta tolerancia con la corrupción. Las variaciones nacionales al ‘roban, pero hacen’ se manifestaban aquí y allá, pero el caso Odebrecht y sus implicaciones al más alto nivel político, económico y financiero han fijado un parteaguas. La paciencia ciudadana ha llegado al límite. Y aunque no se exprese con la rotundidad del ‘que se vayan todos’ exigido por los argentinos tras el corralito, la falta de confianza con los políticos es casi total”.

El caldo de cultivo para el “voto del enojo”

América Latina vivió hace 20 años la emergencia del “voto bronca” al calor del deseo extendido en sus sociedades y resumido en el “¡que se vayan todos!”. Durante la crisis del Lustro Perdido (1997-2002) el malestar ciudadano tumbó a numerosos gobiernos. Con elecciones acabaron 70 años de dominio del PRI en México (2000), 40 de hegemonía de adecos y copeyanos en Venezuela (1999) y el predominio de colorados y blancos en Uruguay (2000); mediante “golpes de calle” y estallidos sociales cayeron gobiernos en Perú (2000), Ecuador (2000 y 2005), Argentina (2001) y Bolivia (2003).

El final de la crisis económica (2002-2004), la bonanza de la Década Dorada (2003-2013), con elevados precios de las materias primas y la emergencia de nuevos liderazgos –algunos vinculados al llamado “giro a la izquierda”– abrieron un nuevo capítulo en la historia regional marcado por la estabilidad política, largas hegemonías partidistas y liderazgos carismáticos de diferente ideología (Hugo Chávez, Evo Morales, Daniel Ortega, Rafael Correa, Lula da Silva, Álvaro Uribe y los Kirchner).

Estas formas de hacer política empezaron a declinar 10 años después por la desaceleración económica (desde 2013), el desgaste de nuevos y viejos liderazgos y un renacimiento del malestar ciudadano –convertido en el caldo de cultivo del “voto del enojo”– con un triple origen: rechazo al marco político-institucional (clientelismo, corrupción y mala praxis de las administraciones públicas), económico (la crisis y la desaceleración) y social (caída de las expectativas de mejora intergeneracional y miedo a perder el estatus alcanzado, especialmente entre las heterogéneas clases medias).

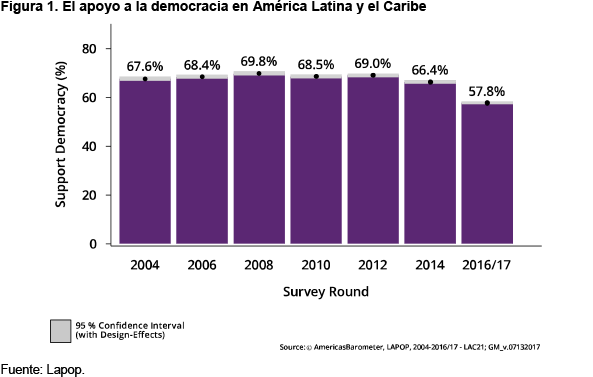

Diferentes estudios de opinión ratifican lo dicho. Desde hace seis años el Latinobarómetro refleja la desafección creciente de las sociedades latinoamericanas con sus democracias, su clase política y las instituciones republicanas, aunque el problema no es sólo regional: también se da en la UE y en EEUU. Aumentó en esta década tras la expansión de las nuevas clases medias y sus crecientes –ahora desatendidas– demandas ciudadanas. El Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Lapop) muestra el descenso del apoyo a la democracia, con una pérdida de 12 puntos desde 2012 a 2017, pasando del 69% al 57,8%.

Existe, además, una erosión de la democracia y de quienes la dirigen. El cambio de tendencia económica evidenció el desgaste de los oficialismos, ya que los gobiernos poseen menores recursos por la caída de las exportaciones. Algunos son derrotados en las urnas porque estas sociedades de clases medias exigen un mejor funcionamiento de los servicios públicos y exteriorizan más su descontento.

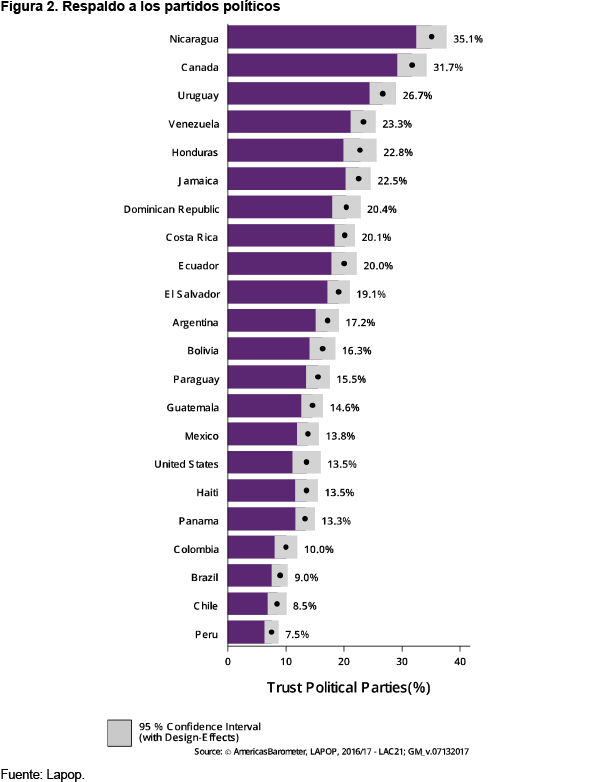

La población descree de las instituciones y de los partidos políticos y una parte importante de la ciudadanía tampoco cree en la democracia. El respaldo a la democracia no es tan sólido en relación a otras instituciones, como los partidos políticos, según la encuesta de Lapop 2017. Nicaragua, con el 35% de respaldo, es el país donde más apoyo tienen los partidos (véase la Figura 2).

La existencia en América Latina de administraciones públicas ineficaces e ineficientes para proveer servicios adecuados moviliza a las clases medias y rebaja la popularidad presidencial. El fenómeno se generalizó en toda la región en esta década. En 2011 las clases medias chilenas salieron a las calles para reclamar mejor educación pública, en 2013 y 2014 los mismos sectores ocuparon las calles brasileñas pidiendo mejoras en el transporte y los servicios públicos. Y en 2015 la corrupción movilizó a las clases medias guatemaltecas y condujo a la caída de Otto Pérez Molina. Los tres casos tenían puntos en común: en un contexto de bajo crecimiento económico, el Estado no garantiza la seguridad ciudadana, ni servicios públicos (salud, educación, transporte) adecuados y muestra signos de estar penetrado por la corrupción, provocando fuertes protestas sociales, lideradas por las clases medias.

Durante el boom de las commodities crecieron las clases medias y disminuyó la pobreza. De 2003 a 2013 entre 70 y 95 millones de personas ascendieron socialmente. Pero es un segmento social muy heterogéneo. Su parte inferior está muy expuesta a retornar al estrato social precedente dada la inexistencia de coberturas sociales y de un colchón protector. Su parte media teme perder el estatus y la capacidad de compra adquiridos. El bajo crecimiento económico actual, entre el 1% y el 2% del PIB promedio regional, es insuficiente para atender sus expectativas crecientes, mientras amenaza las conquistas sociales previamente alcanzadas. Tampoco alcanza para reducir la pobreza (de hecho, ésta y la desigualdad han vuelto a aumentar) ni para crear el número requerido de empleos de calidad.

Caracterización del “voto del enojo”

Existe desde hace años (en especial desde el fin de la bonanza en 2013) un caldo de cultivo que propicia un voto de rechazo hacia los sistemas y partidos históricos y hacia la clase política tradicional. El rechazo se extiende a unas administraciones públicas ineficaces para poner en marcha estrategias de mejora de los servicios públicos. Este malestar tiene profundas raíces históricas. Si bien no es un fenómeno reciente, se agudizó en el último lustro. Sus antecedentes se remontan al comienzo de la transición, en la década de 1980. Desde 2015, y especialmente en 2018, su principal manifestación es el “voto del enojo”. Y si bien este se extiende por diversos países latinoamericanos, sus propiedades son diversas dada la heterogeneidad existente y los diferentes procesos político-electorales en marcha.

El “voto del enojo” es un voto catártico y responde al profundo y extendido malestar hacia las instituciones y sus representantes. Este sufragio busca alternativas a los partidos y liderazgos tradicionales mediante el apoyo a figuras que se presentan como outsiders, aunque realmente no lo sean. La principal excepción es el guatemalteco Jimmy Morales, un actor metido a político y ajeno a la clase política tradicional. Otros muchos han ocupado puestos de responsabilidad como gobernadores o alcaldes (AMLO y Petro), ministros (Juan Diego Castro) y diputados (Jair Bolsonaro y Fabricio Alvarado) o han estado en la oposición (el Frente Amplio chileno) pero sin ocupar responsabilidades a escala nacional –ni el líder ni la fuerza que le respalda–.

Estos líderes, tras ocupar cargos no nacionales o de ministros, se han convertido en oposición y no se apoyan en los grandes partidos sino en fuerzas políticas marginales (Bolsonaro es candidato del pequeño Partido Social Liberal y Fabricio Alvarado lo fue de Restauración Nacional, que hasta 2018 no tuvo nunca más de un diputado). Otros siempre han sido oposición (Morena en el caso de AMLO, pese a su paso temprano por el PRI), se han integrado en coaliciones de reciente creación (Frente Amplio en Chile) o acuden a las urnas respaldados por plataformas ajenas a los partidos (Gustavo Petro).

Dichos líderes transmiten un mensaje rupturista y no piden la reforma del sistema. Buscan barrerlo (Juan Diego Castro), impulsan su refundación (AMLO) o quieren acabar con ciertas formas de hacer política (Petro y la “mermelada”). Este voto se vincula a la formación de lo que los especialistas llaman nuevos clivajes (kirchnerismo vs antikirchnerismo, uribismo vs antiuribismo, chavismo vs antichavismo y priismo vs antipriismo), caracterizados por una fuerte polarización, más política que ideológica. Ésta convive con la progresiva fragmentación del espectro político y los partidos y fuerzas situándose dentro de esa dinámica “anti” vs “pro”. Y si bien AMLO y Petro giraron hacia el pragmatismo y la moderación durante la campaña, ambos respaldan proyectos refundacionales. AMLO ha reiterado que impulsará la cuarta transformación de México, después de la Independencia, la Reforma y la Revolución, y que quiere pasar a la historia como Juárez, Madero y Lázaro Cárdenas.

El “voto del enojo” no es lineal ni unívoco sino diverso y heterogéneo. Está poco definido en función de quién lo encarna y lo hace visible y con sentido. Es más un voto “contra algo” que “a favor de alguien” y más “contra el sistema” que antisistema. Por eso es encauzado por liderazgos fuertes, aunque de diferente tendencia política. Estos van de la extrema derecha de Bolsonaro a la izquierda de Petro o el Frente Amplio chileno, e incluyen la reivindicación nacionalista de AMLO y la movilización del ultraconservador voto evangélico y defensor de los valores de Fabricio Alvarado. Más allá de los matices valóricos que separan a Bolsonaro (mensajes autoritarios, machistas, xenófobos, racistas y homofóbicos) de Petro (igualdad de derechos para mujeres y homosexuales), comparten una idiosincrasia anti-establishment y antipartido alimentada por unas clases medias frustradas frente a gobiernos superados por la desafección popular, dada su mala gestión y la falta de políticas públicas adecuadas.

Los movimientos y liderazgos que articulan el voto del enojo no ejercen ninguna pedagogía política sobre sus electorados. Sólo alimentan su sensación de hartazgo y desafección. Provocan una indudable “revolución de expectativas”, prometiendo cambios profundos y rápidos y rebajan el contenido del discurso. Para captar una mayoría de votantes, sus soluciones son directas, sencillas y poco elaboradas. AMLO es un buen ejemplo, pues más allá de su giro moderado, el mensaje que caló en la ciudadanía reunía esas características. Su sencillez transmitió la idea de que había un solo culpable de la pobreza, la desigualdad, la corrupción y el débil crecimiento económico, resumido en la idea de “la mafia del poder: “No va a ser más de lo mismo… Nada de politiquería, no hacer política en el viejo molde de la política tradicional. Ese molde se hizo pedazos el 1 de julio. La gente ya no quiere políticos corruptos, prepotentes, fantoches, falsos, mentirosos”.

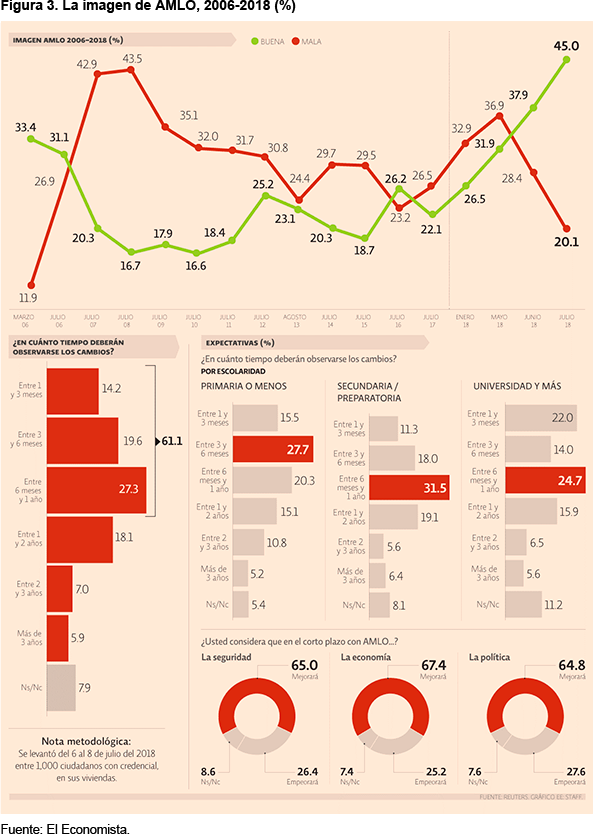

En su mensaje, los problemas estructurales de México tienen solución rápida y sencilla: acabar con la corrupción, origen de todos los problemas. Tras su victoria, la sociedad mexicana ha aumentado sus expectativas de que el nuevo gobierno mejore en el corto plazo la economía, la seguridad y la política. Según la encuesta “México después de las elecciones”, de la Consultora Mitofsky, siete de cada 10 mexicanos (el 67,4%) creen que con AMLO la economía mejorará en el corto plazo, el 65% dijo que lo hará la seguridad y el 64,8% que mejorará la política. El 61,1% piensa que los cambios del nuevo gobierno deberán notarse en su primer año.

El “voto del enojo” se da en unas sociedades caracterizadas por la desconfianza interindividual y hacia las instituciones. Esto desemboca en escepticismo, altos estándares de exigencia y, finalmente, en la formación de individuos hipercríticos, lo que reinicia el proceso de desconfianza-escepticismo-exigencia-crítica, como señala Antoni Gutiérrez-Rubí.

América Latina es la región más desconfiada del mundo: ocho de cada 10 latinoamericanos no confían en el otro, mientras que en los países nórdicos ocho de cada 10 sí lo hacen. Y los latinoamericanos confían todavía menos en las instituciones: sobre todo en los partidos políticos, que ocupan la parte más baja de la lista (solo el 15% confía en los partidos). Esa marcada desconfianza conduce a una sociedad de escépticos, con sus consecuencias políticas e institucionales. El apoyo a la democracia según el Latinobarómetro ´ha caído desde el 61% en 2010 al 53% 2017, con uno de cada cuatro latinoamericanos (25%) indiferente respecto al tipo de régimen.

Esa desconfianza y escepticismo dan lugar a sociedades más exigentes respecto al funcionamiento de un sistema que incumple las expectativas de profundización de la democracia. Los latinoamericanos, especialmente las clases medias, son más exigentes. Ya no aceptan lo que admitían a comienzos de siglo (corrupción, desigualdad, violencia…) y el clientelismo tradicional no sacia las expectativas sociales. Han emergido sectores sociales que son “demócratas insatisfechos”, ciudadanos que apoyan la democracia pero que están insatisfechos con su funcionamiento. Esa mayor exigencia conduce a una sociedad más crítica: el 73% de los ciudadanos cree que se gobierna en beneficio de unos pocos grupos poderosos.

Los nuevos actores sociales (las clases medias) poseen nuevas demandas (seguridad ciudadana, transparencia, un Estado eficiente, buenos servicios públicos y una sólida expansión económica) no canalizadas por una clase política cuya esencia sigue siendo la cultura-política tradicional (partidocrática y clientelar). En este clima de desconfianza e insatisfacción aparecen y prosperan nuevos actores, alternativas a los partidos y a los liderazgos históricos.

Son nuevos actores (nuevos por su capacidad para ganar o ser determinantes a escala nacional) –algunos outsiders (emergidos por fuera del sistema político) con estilos y discursos antipartido– que participan en las elecciones sin apoyo de un partido nacional fuerte o han desarrollado sus carreras fuera de los tradicionales canales políticos. Su irrupción modifica las estructuras de poder clientelar, territorial e histórico y se traducen en candidatos empresarios/tecnócratas (Duque), pastores evangélicos (Fabricio Alvarado), deportistas y personalidades del mundo del espectáculo (Morales).

Ejemplos latinoamericanos del “voto del enojo”

En este ciclo electoral han emergido procesos de desafección plasmados en el “voto del enojo”: en 2017 en Chile y Honduras, en 2018 en Costa Rica, Paraguay, Colombia y México y empieza a perfilarse en Brasil, que votará el próximo octubre. En Chile el “voto del enojo” favoreció el ascenso del izquierdista Frente Amplio, que logró el 20% del voto en la primera vuelta de las presidenciales, recogiendo el desencanto con la gestión de la Concertación desde 1990. No sólo rechazaba al gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018) y al de la “derecha” de Sebastián Piñera (2010-2014). Su crítica también atacaba la transición post-Pinochet y el camino reformista, no rupturista, de la Concertación tras la dictadura. Beatriz Sánchez, la candidata del Frente Amplio, acusaba a socialistas y democristianos de ser poco ambiciosos y muy prudentes para acabar con el legado militar.

¿Dónde se originó el “voto del enojo” chileno? Este fue encarnado en comicios anteriores por Marco Enriquez-Ominami (2009) y Franco Parisi (2013) y creció al amparo del lento y desigual crecimiento económico, en los escándalos de corrupción, del deficiente funcionamiento de los servicios públicos y de la desconexión entre el sistema de partidos y la ciudadanía. Esto aumentó la desafección hacia los partidos y el malestar con el sistema político y las diferentes administraciones, un sentimiento de insatisfacción presente a muchos niveles y sobre el cual reflexionó el ex presidente Ricardo Lagos en una entrevista con La Tercera. La larga cita retrata el momentum político y “sentimental” que viven Chile y los chilenos con la política:

“Estamos frente a una gran crisis… institucional. No porque las instituciones hayan dejado de funcionar… Están perdiendo legitimidad. Y esto tiene que ver con la reacción de la ciudadanía ante la institución presidencial, ante el Parlamento, ante los jueces… No hablemos de los partidos políticos. Creo que es la peor que ha tenido Chile desde que tengo memoria. Dejo aparte… el quiebre de nuestra democracia el año 1973, cuando el país se dividió en dos. Hablo exclusivamente en términos de legitimidad…. Lo que hay acá es una crisis de legitimidad asociada a una crisis de confianza. La ciudadanía no está confiando ni en las instituciones ni en los actores políticos. Estamos todos cuestionados, cualesquiera sean nuestras posiciones y cargos… Las colusiones lastimaron mucho al sector privado. Es difícil no hablar de captura del aparato del Estado cuando en algunas reparticiones las jubilaciones se arreglan con mañas. La Iglesia, que era parte de la reserva moral del país, quedó golpeada a raíz de los abusos… ¿En quién confiar? ¿Desde dónde hay que comenzar a reconstruir? Se darán cuenta Uds. que combatir la colusión, la corrupción, los abusos, los privilegios al día de hoy ya no es una agenda de derecha ni de izquierda, sino que responde a la necesidad de llamar a un gran encuentro nacional de todos –sí, de todos– para recuperar la confianza”.

Estas palabras evidencian que desde el cambio de siglo el ambiente político-social, económico y hasta cultural está influido por una ciudadanía que cada vez exterioriza con más claridad que no se siente representada ni por las decisiones ni por las políticas públicas: una ciudadanía muy alejada del gobierno y de los políticos. La brecha con las diferentes elites no ha dejado de incrementarse hasta crear dos mundos paralelos, con escasos puentes de comunicación, que se dan la espalda. Respecto al pasado gobierno, la frustración fue de la mano de las altas expectativas no cumplidas tras el triunfo de Bachelet. En relación a las instituciones políticas y la administración, hay una pérdida de confianza y reconocimiento por la mala implementación de las políticas, la ineficiencia y la mala gestión, la falta de transparencia y la corrupción.

Honduras, muy diferente a Chile, también vivió en 2017 un ascenso del “voto del enojo”, que asumió la forma de reacción al decadente modelo bipartidista. Tambiéncriticó el statu quo, que desde 2013 encarna el predominio del Partido Nacional, encabezado por el presidente Juan Orlando Hernández (JOH). El descontento lo expresó la “Alianza Opositora contra la Dictadura”, una coalición contra-natura entre el partido Libre del ex presidente Manuel Zelaya y una parte del Partido Anti Corrupción de Salvador Nasralla, opuesta al proyecto reeleccionista de JOH. La polarización (zelayismo vs antizelayismo y partidarios de la reelección de Hernández vs detractores) se fue forjando desde 2009 y se consolidó entre 2013 y 2017. Algunas expresiones vertidas durante la campaña fueron muy significativas. Zelaya, coordinador de la Alianza, pidió abiertamente “sacar al Diablo” de la presidencia. Por su parte, JOH apeló al voto del miedo, asegurando que el triunfo opositor supondría la victoria del desgobierno y el fin de las políticas sociales. Su partido publicó un comunicado de prensa pidiendo a los candidatos Nasralla y Luis Zelaya que dejen de “esparcir el odio”.

Tras un escrutinio lleno de sombras de sospechas, irregularidades, tensión y disturbios prolongado durante semanas, el Tribunal Supremo Electoral declaró ganador a Hernández por una estrecha diferencia: el 42,95% frente al 41,42%. Del proceso salió herida la institucionalidad hondureña por la cooptación a la que el gobierno sometió a las instituciones electorales y por las acusaciones de fraude de Nasralla: “Está claro que hubo fraude antes, durante y después de las elecciones… El presidente… es un impostor, y el pueblo… lo sabe”. Todo esto debilitó la convivencia, la democracia y el sistema de partidos.

En 2018 se vieron nuevos ejemplos de “voto del enojo” en Costa Rica, Colombia, Paraguay y México, dejando de lado a Venezuela. En Costa Rica las elecciones de 2018, como las de 2014, mostraron una ruptura respecto a la historia político-electoral. Marcaron el cierre de una época al concluir un proceso iniciado en la década de 1990: el final del bipartidismo del Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). En 2014, por primera vez desde 1953, un partido ajeno al mismo –el Partido Acción Cívica (PAC)– alcanzó la presidencia derrotando al PLN, la fuerza preeminente desde los años 50 y, sobre todo, desde 2006.

El triunfo de Luis Guillermo Solís (PAC) en 2014 respondió al deseo de cambio y al cansancio con las alternativas tradicionales. Solís era el candidato de un partido emergente, nacido en 2002 de una división en el PLN, y tenía la imagen de un político nuevo, cercano a los ciudadanos, bien preparado (profesor universitario) y que prometía un cambio profundo pero moderado y tranquilo (una ventaja respecto al rupturismo del izquierdista Frente Amplio). Solís, un candidato diferente, canalizó el voto del descontento y provocó ilusión y altas expectativas.

Las elecciones de 2018 estuvieron marcadas por la sombra de la corrupción. En Costa Rica adoptó el nombre de “cementazo” y golpeó al partido de Solís, pero también al resto de fuerzas e instituciones. La corrupción alcanzó a anteriores administraciones (PLN y PUSC) y también al PAC, lo que debilitó al sistema de partidos, al Ejecutivo y a los poderes Judicial y Legislativo.

Durante la última campaña costarricense, el electorado buscó un candidato que expresara el rechazo a los partidos, las instituciones y la clase política. Juan Diego Castro lideró inicialmente las encuestas con su mensaje antipartido. “Sueña con la democracia directa, sin partidos políticos y sin corruptos”, se leía en la biografía de su página web en 2016. Fue el candidato con más intención de voto a finales de 2017, pero en enero se hundió y finalmente emergió el evangélico Fabricio Alvarado para quien “la política no es del diablo, creo que hay gente endemoniada que se ha metido en la política, eso sí lo creo, y lamentablemente muchas veces hemos votado por esa gente y las hemos puesto a gobernar”. Un pastor protestante resumió las claves de por qué Fabricio Alvarado y su mensaje ultraconservador basado en valores tradicionales tuvo éxito: pasó a la segunda vuelta y cosechó casi el 40% del voto en el balotaje: “Creo que la Iglesia está despertando; el pueblo está despertando y le está diciendo a los políticos tradicionales: ya no más de lo mismo, queremos un cambio”.

Castro en un primer momento y Alvarado en una etapa posterior canalizaron el “cabreo”, como señalara Jorge Vargas Cullel:

“… los datos disponibles apuntan a que en nuestro país la mayoría de las personas apoyan la democracia como mejor sistema de Gobierno y aún creen en la promesa de que, sin ejército, tiene la capacidad para elevar el bienestar de las personas. La gente está crecientemente cabreada por la incapacidad de los políticos y las instituciones públicas… pero aún sigue creyendo en el sistema. Ahora bien, los análisis apuntan a que los malos desempeños de los gobiernos e instituciones terminan, al cabo del tiempo, por minar los fundamentos de la democracia… hay una fatiga ciudadana, pues las democracias están prohijando sociedades cada vez más desiguales. Muchos consideran que en la rifa siempre ganan los mismos y pierde la mayoría”.

Colombia es otro caso particular. Las elecciones de 2018 produjeron un voto de castigo al oficialismo –el santismo– en el poder desde 2010, tanto por su derecha (el uribismo) como por su izquierda (Petro). A la segunda vuelta pasaron dos candidatos que criticaban la gestión de Juan Manuel Santos, bien por exceso (el uribismo consideraba que había concedido demasiado a las FARC), bien por defecto (para Petro, el santismo había sido demasiado timorato al acometer reformas estructurales de carácter social). Tanto el uribismo, que encarnó Duque, como la izquierda que lideró Petro, buscaron el voto de rechazo a la gestión presidencial y el desencanto ante un sistema con altos niveles de corrupción y clientelismo (la famosa “mermelada”: apoyo político por acceso a la financiación). Más allá de sus logros en el proceso de paz con las FARC, Santos tuvo niveles muy altos de desaprobación, cercanos al 80%.

Votar a Duque o a Petro implicaba dos formas de castigar al oficialismo y a los partidos. El uribismo se encolumnó detrás del ex presidente Uribe, pero bajo el paraguas de un partido creado en 2012, el Centro Democrático. Petro, adalid de la lucha contra la corrupción y la “mermelada”, no era candidato de un partido sino del movimiento de los Progresistas. Ambos encarnaban lo nuevo, la renovación, frente a lo viejo y tradicional, aunque con matices. Petro, pese a llevar desde los años 90 en política y haber sido alcalde de Bogotá y senador, y Duque por ser un hombre joven, tecnócrata y con una corta carrera política como legislador, aunque apadrinado por Uribe, el hombre fuerte de la política colombiana desde 2002.

En América Latina quien mejor expresó el “voto del enojo” fue AMLO, que reúne todas las características del sufragio de la desafección. Un líder carismático, con una amplia trayectoria política, apoyado en un partido periférico o de reciente creación, con un discurso anti-elite y anti-partidos y en medio de un contexto de rechazo y desencanto hacia la clase política y malestar por la ineficacia de las políticas públicas de unos Estados ineficientes.

AMLO ha canalizado el enojo de los votantes y ha establecido una relación especial con los más jóvenes, pese a sus 62 años y a que lleva desde la década de 1980 en política. En esta campaña suavizó sus perfiles más polémicos, reduciendo sus tendencias demagógicas y populistas. Como señaló Agustín Basave:

“… las elecciones las suelen ganar los sentimientos más que las ideas. Lo que sucedió… el 1 de julio se explica porque la sociedad se siente mal; está enojada por la desigualdad, por la inseguridad y sobre todo por la corrupción, encarnada en… Enrique Peña Nieto, cuyo porcentaje de reprobación ronda el 80%. Y fue Andrés Manuel López Obrador, quien capitalizó prácticamente toda esa indignación social”.

Sin dar demasiados detalles sobre su programa y cómo aplicarlo, centró su discurso en el rechazo a la clase política (la “mafia del poder”) y en el combate a la corrupción. Su propuesta simple y directa busca acabar con los políticos corruptos, lo que permitiría resolver los demás problemas del país. Como Duque, se ha apoyado no en un partido tradicional (en 2006 y 2012 fue candidato del PRD), sino en uno de reciente creación, forjado a su imagen: MORENA. La suma de la creciente sensación de malestar y hartazgo ciudadano con los partidos tradicionales y las elites con la “revolución de expectativas creadas por AMLO, llevaron a su victoria arrolladora. Con más del 50% de los votos dobló a su siguiente oponente.

El “voto del enojo” tiene precedentes en la región desde el regreso a la democracia: Alberto Fujimori (Perú, 1989), Fernando Collor de Melo (Brasil, 1989), Abdalá Bucaram (Ecuador, 1996) y, más recientemente, Chávez, Evo Morales y Correa entre 1998 y 2005 y Jimmy Morales (Guatemala, 2015). El próximo ejemplo puede darse en Brasil, donde las encuestas, excluido Lula da Silva, dan con mayor intención de voto a Bolsonaro (en torno al 20%). Es una figura que resume ciertas constantes del “voto del enojo”: un político del sistema, no un outsider, diputado desde 1990, no ha estado en el poder y aspira a triunfar apoyado en un partido pequeño (el Partido Social Liberal) con un discurso maniqueo y demagógico, que recoge el malestar de la ciudadanía, en especial de las clases medias, por la corrupción y el deterioro de la seguridad, los transportes, la sanidad y la educación. Su discurso es de “derecha radical” (extrema derecha incluso, con sus ataques a homosexuales, negros y sus mensajes homofóbicos y machistas), y lo aleja del pragmatismo y “giro al centro” de AMLO, Petro e incluso, en algunos aspectos, de Fabricio Alvarado. Además, tiene dificultades para aliarse con otros partidos por su escasa fortaleza regional.

Conclusiones

En vísperas del actual proceso electoral estaba muy extendida la idea de que la región iba a vivir, como característica más sobresaliente, un “giro a la derecha”. Sin embargo, las distintas citas ante las urnas ocurridas están descartando, al menos en parte, esta idea. Desde finales de 2017 se han producido resultados muy variados y victorias de candidatos muy disímiles situados a lo largo de todo el espectro ideológico: en la extrema izquierda –Maduro–, en la izquierda –AMLO–, en el centro-izquierda –Carlos Alvarado–, en el centro-derecha –Piñera y Mario Abdo Benítez– y en la derecha –Duque–.

En realidad, el momento electoral posee elementos propios y distintivos para cada país, así como comunes para la mayoría de la región sin que uno de ellos sea el del “giro a la derecha”. América Latina está mostrando otros ingredientes que la caracterizan: por ejemplo, la alta heterogeneidad de los procesos, la creciente fragmentación partidaria, la pervivencia de las opciones demagógico-populistas, la decadencia del clivaje tradicional izquierda-derecha y la tendencia hacia la polarización política.

Entre los elementos comunes y transversales a toda la región se encuentra la utilización por la ciudadanía de las urnas como una herramienta de castigo a los partidos tradicionales, a la clase política y al mal funcionamiento de las instituciones democráticas: es “el voto del enojo” contra el sistema –no tanto antisistema– que provoca que el electorado latinoamericano vote “contra alguien” más que “a favor de algo”. Acude a las urnas con irritación, hastío y desafección, como una manera de dar un virtual golpe en la mesa que provoque el final de la hegemonía. Lo importante, lo que posee valor intrínseco para el votante, es que se produzca el cambio, no tanto la calidad y características del mismo.

Este “voto del enojo” se explica de forma multicausal pero, sobre todo, enraíza en el profundo cambio social (en especial la consolidación y expansión de las heterogéneas clases medias) experimentado por Latinoamérica desde el cambio de siglo, el cual ha ido acompañado también de un cambio cultural ligado a la revolución tecnológica y a las nuevas formas de comunicación y a la expansión de las redes sociales. En ese cambio social se encuentra el germen de la desafección que desemboca en el “voto del enojo”.

El “voto del enojo” prospera en el actual contexto socio-cultural donde existe una ciudadanía de clase media atrapada en un círculo vicioso: el de una sociedad donde predomina la desconfianza entre los individuos y con respecto a las instituciones. Una desconfianza que conduce al escepticismo, a elevar los estándares de exigencia y a ser, finalmente, hipercríticos, lo que reinicia el proceso de desconfianza-escepticismo-exigencia-crítica.

La desconfianza, el escepticismo, la alta exigencia y la crítica alimenta el “voto del enojo”, que se traduce en la elevada desafección ciudadana hacia la clase política, el funcionamiento de las administraciones públicas y las instituciones democráticas. En la actual coyuntura se ha incrementado la desafección y se ha profundizado. A diferencia de otras épocas no se ha refugiado en la abstención y el apoliticismo, sino que ha dado paso a la conformación de un electorado en busca de un líder que encauce el desencanto. El malestar ha crecido y se ha reactivado, alimentado por el contexto político y socioeconómico (desaceleración económica, clase media emergente, consolidada y más empoderada, mayor visibilidad de los escándalos de corrupción y menor capacidad de los estados para mantener los mínimos estándares de buen funcionamiento para los servicios públicos).

Se ha reactivado por el incremento del hartazgo ciudadano transformado en el “voto del enojo”. Un voto que ha llegado para quedarse, al menos mientras subsista un crecimiento económico débil y bajas expectativas de mejora social. El fenómeno ha encontrado líderes (más que partidos o movimientos) con amplias trayectorias dentro del propio sistema político (no outsiders, pero tampoco políticos con experiencias previas con altas responsabilidades a escala nacional) que atraen, desde posicionamientos ideológicos heterogéneos, a sectores descontentos con mensajes demagógicos y altas expectativas difícilmente cumplibles dada la fragmentación partidista, menores recursos fiscales y carencia de experiencia o suficientes apoyos propios.

El electorado, en circunstancias como las de México, a la hora de elegir entre guiarse por el enojo hacia el statu quo o por el miedo al abismo que supone un cambio repleto de incertidumbre, ha escogido la primera opción. En palabras de Luis Rubio, ha vencido “el enojo contra el statu quo (que) surge de la evidencia de corrupción, un sistema de gobierno ensimismado y una total desconexión entre la ciudadanía y sus gobernantes”.

Carlos Malamud

Investigador principal, Real Instituto Elcano | @CarlosMalamud

Rogelio Núñez

Profesor colaborador del IELAT, Universidad de Alcalá de Henares