Mensajes clave:

- Las protestas de septiembre de 2025 en Nepal y el uso de Discord para elegir una primera ministra interina muestran cómo, en ausencia de canales institucionales, las plataformas digitales pueden asumir funciones de legitimidad política.

- Este caso confirma que la lógica predominante de las redes sociales (basada en algoritmos de selección de contenido individualizado y la centralidad de lo visual) tiende a fragmentar la conversación pública y a reforzar dinámicas que favorecen efectos estructurales como la polarización, la circulación de desinformación y la efimeridad política, visibles también en el proceso nepalí.

- El Bluetooth, que parecía una tecnología con sus usos agotados, adquirió en Nepal un papel revolucionario al posibilitar redes mesh capaces de sostener la comunicación sin internet, complementadas por el uso masivo de redes privadas virtuales frente a los bloqueos.

- Esta experiencia no transforma el papel estructural de las plataformas, pero ofrece señales sobre cómo rediseños orientados al consenso podrían fortalecer la autonomía ciudadana en la esfera pública digital.

Análisis[1]:

1. Un caso inédito

Nepal vivió en septiembre de 2025 una ola de protestas que sacudió el país y desembocó en la dimisión del primer ministro Khadga Prasad Oli, el incendio de la Asamblea Nacional y la imposición de un toque de queda militar en la capital. Más de 70 personas murieron en los enfrentamientos con la policía, en un estallido social que combinó varios aspectos: la indignación frente a la corrupción y la desigualdad y el rechazo a las medidas de control digital del gobierno.

Con las principales redes sociales bloqueadas, decenas de miles de jóvenes trasladaron el debate político a Discord, una aplicación de mensajería asociada al mundo de los videojuegos. En cuestión de días, este espacio se convirtió en una suerte de convención digital donde se discutieron programas y se propuso incluso el nombre de una primera ministra interina, la exmagistrada Sushila Karki.

Que una plataforma pensada para la conversación entre gamers se transformara en el escenario central de la política nacional, recibiendo la legitimidad del poder militar, marca un episodio sin precedentes.

En el primer semestre del año fiscal 2025, su PIB real creció aproximadamente un 4,9%, pero más del 20% de su población de 30 millones de personas sigue viviendo bajo el umbral de pobreza y el desempleo juvenil se mantiene en torno al 20%. La desigualdad de ingresos, con un índice de Gini cercano a 30 puntos, ha descendido ligeramente respecto a hace una década, aunque persisten fuertes brechas entre áreas urbanas y rurales y entre grupos sociales. La falta de diversificación productiva empuja a gran parte de la población activa a buscar oportunidades en el exterior: alrededor del 7,5% de los nepaleses trabaja fuera del país, principalmente en los Estados del Golfo y Malasia. Como resultado, las remesas equivalen a más de una cuarta parte del PIB y sostienen el consumo interno, aunque al mismo tiempo generan una fuerte dependencia de factores externos y de la estabilidad de los mercados laborales internacionales.

Precisamente por estas vulnerabilidades y dependencias, Nepal se ha convertido en un ejemplo de rápida digitalización económica, con una rápida expansión de los pagos electrónicos, como respuesta a la falta de un sistema financiero inclusivo y a la dependencia de las remesas.

En este contexto de desigualdad, a mediados de 2025, se viralizaron en TikTok e Instagram vídeos de los llamados #NepoKids, jóvenes pertenecientes a familias políticas y empresariales adineradas que mostraban sus vacaciones en destinos de lujo, coches importados y ropa de marca. Para muchos jóvenes, esos vídeos fueron la chispa que convirtió el malestar acumulado en indignación abierta.

El gobierno prohibió 26 redes sociales y aplicaciones de mensajería, entre ellas Facebook, Instagram, YouTube y X. La medida desató una protesta juvenil de dimensiones inéditas, que dejó decenas de muertos y forzó la dimisión del primer ministro. El Parlamento quedó paralizado y el país entró en un vacío de poder. La decisión de bloquear las plataformas se justificó oficialmente por el incumplimiento de un requisito previo de registro en Nepal, impuesto a las grandes tecnológicas meses antes. El gobierno alegó que estas empresas operaban sin supervisión local, lo que representaba un problema de soberanía digital y de control de contenidos. Sin embargo, la prohibición fue percibida como un intento de silenciar la ola de indignación.

Tener redes sociales no es un derecho, pero prohibirlas sí supone vulnerar uno, especialmente en países con una gran diáspora como Nepal, donde las redes sociales son el único medio de comunicación con familiares y amigos en el extranjero.

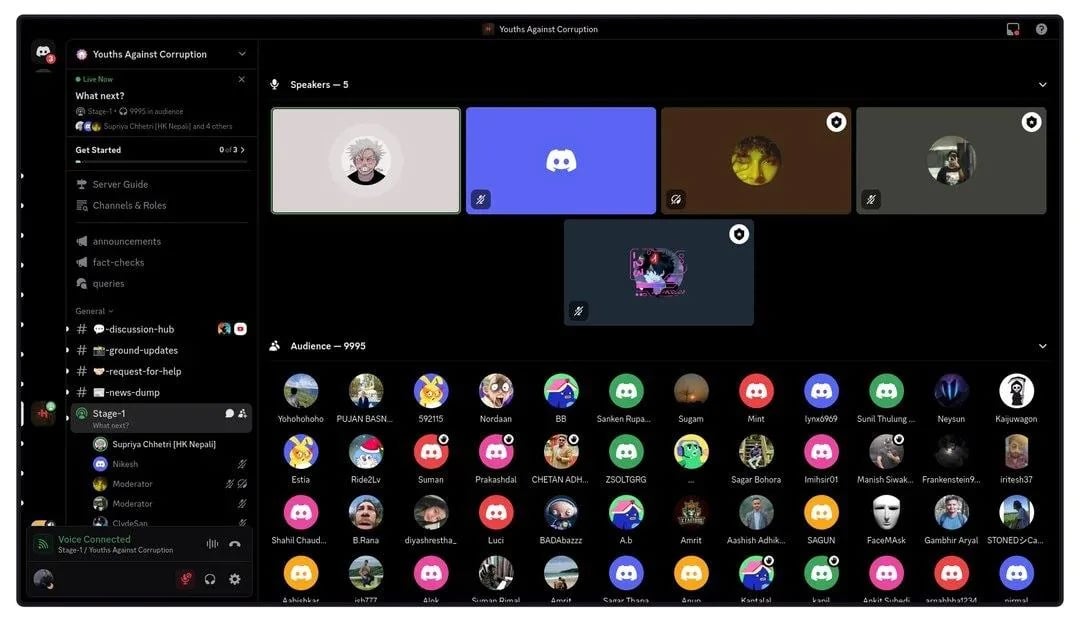

La respuesta ciudadana dio entonces un giro inesperado. Discord se convirtió en el principal espacio de deliberación política. Más de 100.000 personas se unieron al servidor Youths Against Corruption, donde se debatieron programas, se presentaron candidaturas y se organizaron votaciones abiertas transmitidas en medios locales.

Figura 1. Servidor de Discord en el que se debatió el futuro político del país

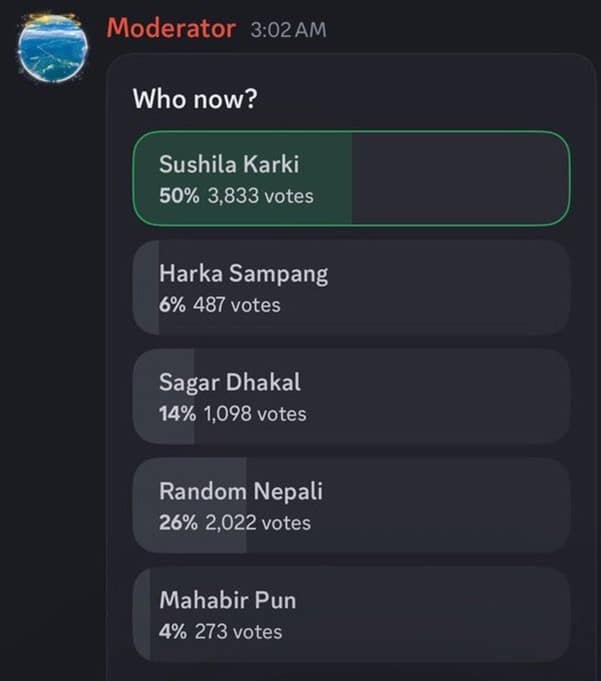

De ese proceso emergió como candidata de consenso la exmagistrada Sushila Karki, propuesta que fue reconocida por los líderes militares y por el presidente, quienes aceptaron el resultado como salida legítima a la crisis. Karki fue juramentada como primera ministra interina, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el cargo.

Figura 2. Encuesta en Discord en la que se eligió a la nueva primera ministra interina

Este episodio pone sobre la mesa la pregunta: ¿estamos ante una excepción pasajera dentro de la tendencia en la que las redes erosionan la cohesión social y el funcionamiento democrático, o ante el inicio de un cambio de rumbo que podría abrir nuevas posibilidades?

2. La lógica dominante en las redes sociales

Este proceso de deliberación digital no debe interpretarse como una transformación estructural del papel político de las plataformas digitales. El patrón dominante (o, en los términos del artículo Prosocial Media, sus “patologías”) sigue siendo otro, muy distinto.

Dos rasgos de las redes sociales muestran hasta qué punto el caso de Nepal se inserta en esta lógica dominante:

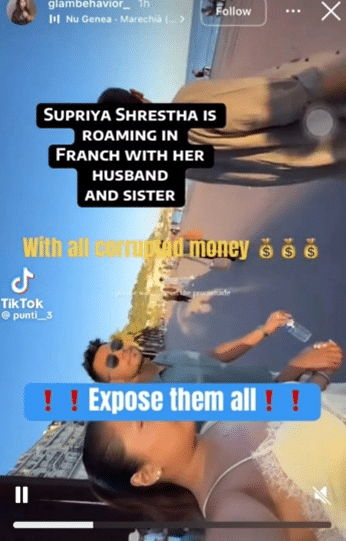

- Feeds individualizados mediante algoritmos de ranking. Cada usuario recibe una selección de contenidos distinta, ordenada en función de lo que más interacción genera. Esto fragmenta la experiencia y convierte la conversación política en una secuencia de percepciones aisladas. En Nepal, los jóvenes veían en sus pantallas un flujo constante de símbolos de indignación, como los vídeos de los #NepoKids, que reforzaban la idea de un consenso generalizado contra las élites. Otros segmentos de la población, en cambio, apenas comprendían cuáles eran las fuentes de frustración de la juventud.

Figura 3. Vídeo en el que se pide exponer el estilo de vida de los jóvenes de las élites económicas y políticas de Nepal

- Primacía de lo visual y lo emocional. Las plataformas como TikTok e Instagram están diseñadas para privilegiar imágenes y vídeos que producen una reacción inmediata. Si las protestas en Nepal llegaron a todos los smartphones del planeta fue por la viralización de escenas como el Parlamento en llamas o los ministros arrojados al río.

Figura 4. Vídeo en el que el ministro de Finanzas es arrojado al río, perseguido y agredido

Figura 5. Vídeo del incendio de la Asamblea Nacional, Katmandú

De estos dos elementos de diseño se derivan tres problemas estructurales que no son exclusivos de Nepal, sino la norma en el ecosistema digital contemporáneo.

2.1. Polarización

La polarización política mediada por plataformas digitales es un fenómeno ampliamente documentado a nivel global. Los algoritmos de personalización tienden a encerrar a los usuarios en burbujas afines y a dar mayor visibilidad a contenidos extremos. La circulación de memes y mensajes políticos se da sobre todo en comunidades homogéneas, lo cual reduce la exposición a perspectivas divergentes.

Por ejemplo, tras la actualización de Facebook en 2018 que priorizó las “interacciones sociales significativas”, encuestas en Italia registraron un aumento de la polarización ideológica y afectiva. Cuando se ponderan más las señales de interacción social (como likes y compartidos), los contenidos extremos escalan con facilidad hasta los primeros puestos de los feeds.

El 6 de agosto de 2025, poco más de un mes antes del estallido, Instagram introdujo la función de “repost”, similar a la de TikTok, que permitió la difusión y amplificación rápida de publicaciones. La revista nepalí Himalmag identificó esta novedad como un hito en la cronología de hechos que desembocaron en las protestas. Según Himalmag, la posibilidad de compartir publicaciones de manera instantánea habría facilitado la difusión masiva de memes y mensajes políticos, amplificando la percepción de polarización en un contexto ya marcado por la desconfianza.

Un estudio experimental con usuarios de Facebook durante las elecciones estadounidenses de 2020 mostró que eliminar los reshares de los feeds redujo de forma sustancial la exposición a noticias políticas, incluyendo contenidos de baja fiabilidad, ya que el usuario verá preferiblemente el contenido compartido por las personas a las que sigue. También disminuyó el número de clics, reacciones y visitas a noticias partidistas, y produjo un descenso en el nivel de conocimiento político de los usuarios. Sin embargo, el tratamiento no modificó la polarización ideológica ni las actitudes políticas individuales.

Las decisiones de diseño de redes sociales deben someterse a pruebas en situaciones electorales, en escenarios de protesta y en la vida cotidiana: stress tests que permitan anticipar sus efectos en distintos contextos políticos y sociales.

2.2. Desinformación

La desinformación se ha convertido en un rasgo estructural del ecosistema digital global. Los algoritmos de ranking priorizan los contenidos que generan reacciones inmediatas, lo que favorece la viralidad del contenido falso.

En la India, por ejemplo, se constató que alrededor del 13% de las imágenes compartidas en grupos de WhatsApp era contenido de desinformación. Además, las imágenes y los vídeos son más difíciles de someter a verificación que los textos. Aunque los avances en computer vision están empezando a mejorar las capacidades de detección automática, no superan a los filtros de texto. Un estudio de Texas A&M demuestra que en Facebook, la principal fuente de desinformación no son artículos falsos en webs externas, sino imágenes que circulan directamente en el feed.

En Nepal, según el Center for Media Research (CMR-Nepal), entre marzo de 2020 y julio de 2024 se publicaron 408 informes de verificación de datos sobre informaciones erróneas. El 56% de esa desinformación se originó en redes sociales, mientras que un 36% procedía de medios impresos u online. Una encuesta de 2021 del propio CMR-Nepal concluyó que nueve de cada 10 usuarios de redes sociales habían recibido desinformación en la última semana, principalmente a través de Facebook, YouTube y X. Durante las recientes protestas, la propagación de rumores confirmó la magnitud del problema: circularon versiones falsas sobre el vandalismo del templo de Pashupatinath, sobre supuestas demandas de declarar Nepal un Estado hindú y sobre el incendio de la casa de la esposa de un ex primer ministro. Algunos usuarios llegaron a difundir direcciones privadas de líderes políticos, lo que derivó en amenazas y ataques, una práctica conocida como doxxing.

2.3. Efimeridad política

Las plataformas reproducen el presentismo del ciclo de 24 horas, generando picos de atención que rara vez se sostienen en el tiempo. Aunque las redes amplifican y facilitan la coordinación inmediata, dificultan mantener el foco en problemas estructurales.

Sin continuidad, las protestas digitales tienden a disolverse en una sucesión de episodios sin hilo conductor. La efimeridad, en este sentido, erosiona la capacidad de traducir la energía de la calle digital en estructuras políticas estables.

En la India, el movimiento feminista tras el caso de la violación en grupo en Delhi en 2012 mostró el enorme poder de las redes sociales para canalizar indignación y convocar a cientos de miles de personas a las calles. Años más tarde, hashtags como #MeTooIndia lograron visibilizar testimonios y abrir debates públicos antes inexistentes. Sin embargo, diversos estudios han documentado que esta energía inicial tendió a diluirse con rapidez: el ciclo de atención en redes se concentraba en unos pocos días o semanas, mientras que los cambios sostenidos dependieron más de reformas institucionales y de la acción organizada de colectivos civiles que de la conversación digital. Este patrón explica por qué figuras como Natasha Badhwar, co-curadora de Genderlog (una web colaborativa sobre violencia de género en la India), prefería publicar primero un blog reflexivo o una columna periodística antes de trasladar el debate a Twitter.

3. Posibles señales de cambio

Es en los usos cotidianos de la tecnología donde se construyen las redes que, en momentos de crisis, pueden adquirir un papel político inesperado. Las redes sociales deben entenderse como una esfera pública digital. En Nepal vimos un caso excepcional, que, si bien no revierte la tendencia dominante, sí ofrece señales que merece la pena seguir de cerca.

3.1. Nuevas conectividades

Varios gobiernos avanzan hacia modelos de internet más centralizados, con pasarelas nacionales que concentran el control del tráfico y facilitan bloqueos y vigilancia, de manera similar al modelo chino. En 2023, Nepal aprobó una política de ciberseguridad que contempla un National Internet Gateway, pensado para centralizar el acceso a la red y ejercer mayor control estatal. ¿Qué alternativas existen?

3.1.1. La revolución de Bluetooth y las redes mesh

El Bluetooth es una tecnología que parecía haber agotado sus usos, pero ha encontrado un nuevo papel en contextos de crisis: ofrecer comunicación resiliente frente a bloqueos y apagones. Las redes mesh permiten que cada dispositivo actúe como un nodo, transmitiendo datos al siguiente, de manera que no se necesita una torre de telecomunicaciones ni un servidor central. Tu propio teléfono sirve para conectar a otros usuarios cercanos y, sumando nodos, se crea una malla capaz de sostener la comunicación, aunque no haya internet.

En Nepal, esta posibilidad se materializó con Bitchat, una aplicación de mensajería creada en un fin de semana por un pequeño grupo de desarrolladores, entre ellos Jack Dorsey, fundador de Twitter. La app registró más de 48.000 descargas en pocos días, al permitir mensajería local mediante Bluetooth sin necesidad de números de teléfono ni conexión a la red.

Algo similar ocurrió en las protestas de Hong Kong en 2019, donde AirDrop, la función de Apple para compartir archivos entre dispositivos cercanos, se convirtió en una herramienta clave para distribuir mensajes y panfletos sin depender de internet. Esa capacidad de eludir tanto la censura como los apagones se redujo posteriormente, cuando Apple introdujo en China una actualización que limitaba la recepción abierta de AirDrop a sólo 10 minutos.

3.1.2. VPN, de ser usadas para esconder acciones ilegales a ganar adopción mundial

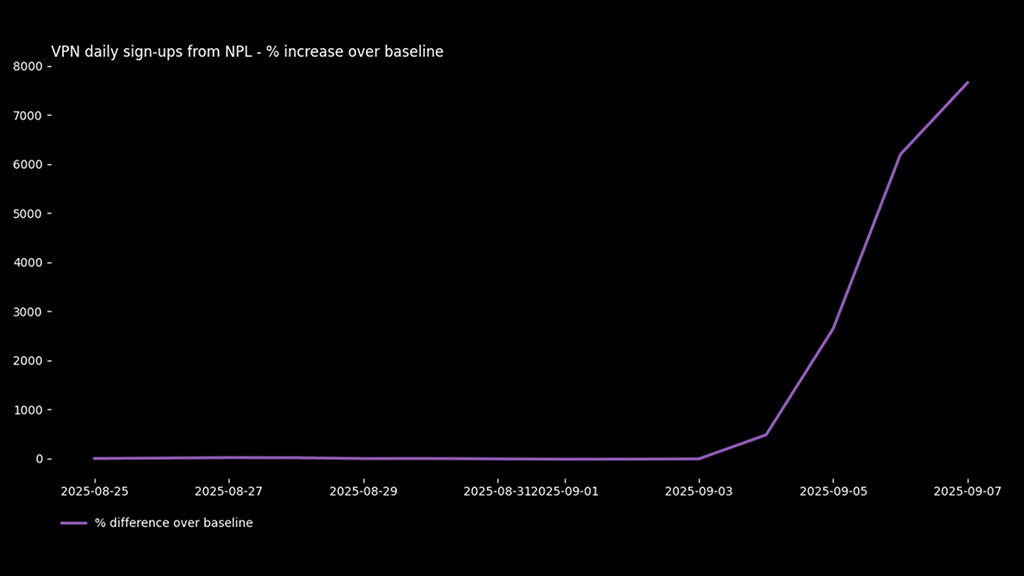

Durante años, las redes privadas virtuales (VPN) estuvieron asociadas al anonimato para actividades ilegales. En la última década, su uso se ha extendido como herramienta para proteger la privacidad y esquivar bloqueos. Al cifrar la conexión y redirigirla por servidores externos, permiten ocultar la ubicación del usuario y saltarse bloqueos geográficos o censura gubernamental. En Nepal, tras el bloqueo de septiembre de 2025, las descargas de Proton VPN crecieron un 8.000% en pocos días.

Figura 6. Registros diarios de VPN en Nepal (% de aumento sobre la media)

Este patrón se repite en otros lugares: en Francia, cuando se bloqueó Pornhub, las altas en VPN se dispararon un 1.000%. Y en el resto de Europa, la introducción de medidas de verificación de edad para restringir el acceso de menores a contenidos pornográficos apunta en la misma dirección: un aumento generalizado del uso cotidiano de VPN.

3.2. Diversificación de plataformas

El ecosistema digital en Nepal refleja una fuerte concentración, al igual que en la gran mayoría de países. Según Data Reportal (enero de 2024), había 13,5 millones de usuarios activos de Facebook; 10,85 millones en Facebook Messenger; 3,6 millones en Instagram; 1,5 millones en LinkedIn y 466.100 en X. Esta dependencia de unas pocas plataformas globales convierte a las redes sociales en “choke points”; puntos únicos de control donde un bloqueo o una decisión corporativa puede interrumpir de inmediato la comunicación de millones de personas.

La diversificación de plataformas abriría el camino a un ecosistema menos vulnerable a la censura o a la manipulación centralizada. Lo ideal sería avanzar hacia un panorama donde existan más aplicaciones de nicho, diseñadas para funciones específicas en lugar de plataformas que concentran todas las interacciones sociales. Redes como Letterboxd, para reseñas de películas, o Strava, para compartir hábitos de running son buenos ejemplos de ello.

La otra palanca es la interoperabilidad, entendida como la capacidad de que distintas plataformas se comuniquen entre sí. Unido a la portabilidad del grafo social (la posibilidad de trasladar la propia red de contactos de una aplicación a otra), permitiría que los usuarios mantuvieran sus vínculos sociales, aunque cambien de servicio o una aplicación sea bloqueada.

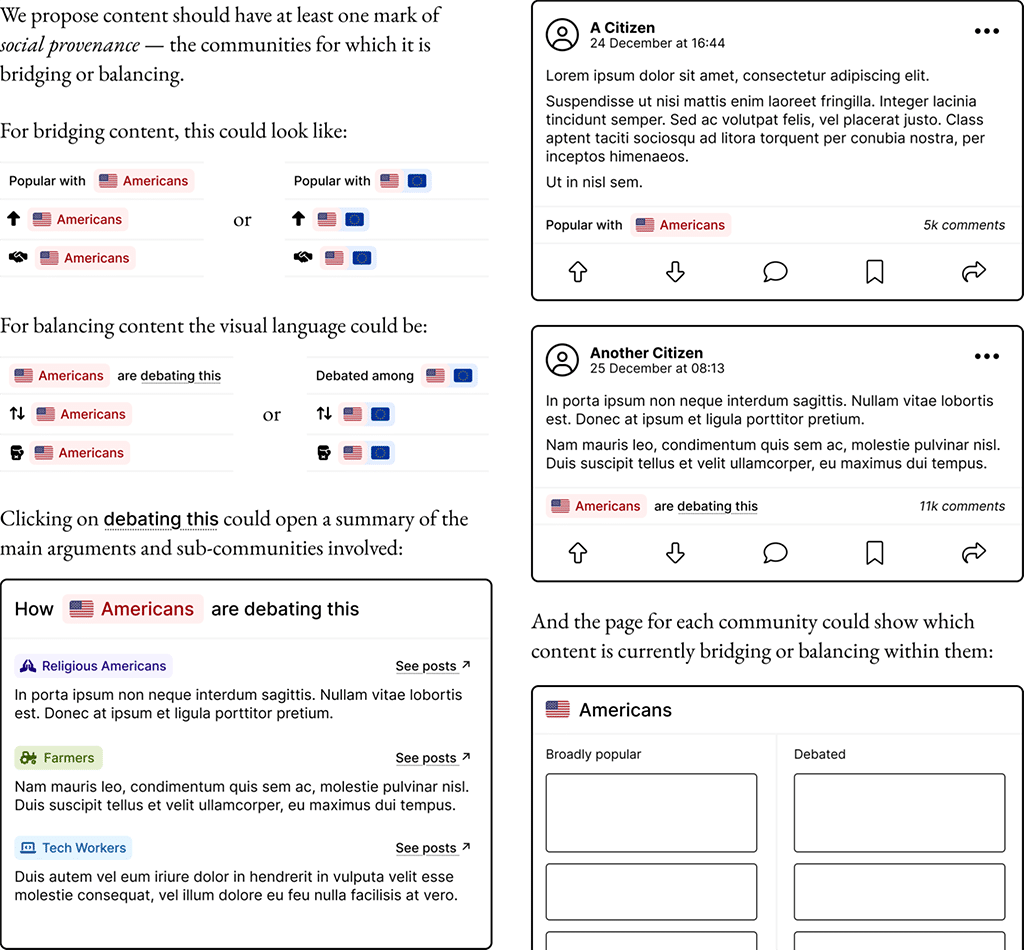

3.3. Plataformas para la construcción de consensos: Bridging y Balancing

El diseño de la mayoría de las redes sociales está orientado a maximizar la atención a través de feeds. El paso de miles de jóvenes nepaleses a Discord mostró, aunque de forma caótica, que los entornos centrados en la conversación permiten dinámicas diferentes: menos consumo pasivo y más necesidad de debatir y moderar.

La mayoría de los participantes coincidía en rechazar la corrupción, la desigualdad y la élite política del país, lo que permitió acordar la necesidad de un liderazgo alternativo. Pero este consenso también chocó con divisiones históricas profundas. La descentralización territorial, núcleo de la transición de Nepal hacia el federalismo desde 2015, sigue siendo una fuente de tensiones políticas, enredada con clivajes étnicos y regionales. La constitución reconoce tres niveles de gobierno bajo principios de cooperación y coexistencia, pero en la práctica las competencias están plagadas de ambigüedades: los estados reclaman autonomía legislativa, mientras el gobierno federal conserva un fuerte control. Estas disputas reflejan la larga historia de centralización en torno a las élites hindú-brahmán/kshetri de Katmandú frente a las demandas de reconocimiento y autogobierno de comunidades madhesi, janajati o dalit.

La experiencia mostró que las redes centradas en la conversación pueden generar consensos mínimos sobre problemas compartidos, pero también exponen la dificultad de negociar conflictos identitarios y territoriales que atraviesan a la sociedad nepalí desde hace décadas.

Este límite conecta con un problema de temporalidad y de diseño. En Discord, gran parte de la estabilidad dependió de moderadores voluntarios, filtraban mensajes, contenían llamadas a la violencia y organizaban las conversaciones, sin estar preparados para ello. Los moderadores que encontramos en plataformas como Reddit y Discord son agentes políticos informales que garantizan el orden, pero sin reconocimiento institucional.

Frente a estas limitaciones, algunos proyectos han buscado otros marcos de diseño. El más citado es Pol.is, una red social utilizada en Taiwán que incorpora dos principios:

- Bridging (tender puentes): consiste en dar más relevancia a los contenidos que reciben apoyo de comunidades distintas. Por ejemplo, si dos grupos ideológicos opuestos coinciden en una afirmación, esa afirmación asciende en la visibilidad.

- Balancing (equilibrar): asegura que todas las comunidades relevantes estén representadas en el debate, evitando que voces minoritarias queden invisibilizadas. Esto fomenta un pluralismo interno, incluso dentro de un mismo colectivo.

Los autores del artículo Prosocial Media han propuesto plasmar esta lógica en la interfaz de las plataformas. Su idea es que cada post muestre indicadores de si está actuando como bridging o balancing, acompañado de herramientas para explorar qué subgrupos apoyan o rechazan una afirmación. Este tipo de diseño haría visible la salud de la conversación y daría más peso a los consensos que a los extremos.

Figura 7. Propuesta de interfaz prosocial

Conclusiones

¿Qué vendrá después?

En Nepal, los próximos meses se caracterizarán por la inestabilidad y las dudas sobre la legitimidad del proceso. La designación digital de una primera ministra interina no resuelve el problema de fondo, que sí deberán resolver los nuevos liderazgos surgidos de este proceso. Es probable que en los próximos meses se anuncie un calendario para nuevos comicios, junto con reformas constitucionales para responder a las demandas de los manifestantes. Entre las figuras con mayor proyección destaca Balen Shah, alcalde de Katmandú muy popular entre los jóvenes, que rechazó presentarse como primer ministro interino, pero que cuenta con apoyos dentro del movimiento para ser candidato en las próximas elecciones.

El reto para Shah, Karki y otros líderes emergentes es convertir su popularidad en capacidad parlamentaria. Necesitan un partido que presente suficientes candidatos para alcanzar mayoría legislativa. También requieren estructuras militantes en las zonas rurales, donde la logística electoral es más complicada. A esto se suma la fragmentación étnica y lingüística, así como la persistencia de redes patrimonialistas, que obligan a presentar candidatos locales con los que las comunidades se sientan representadas.

En paralelo, se perfila un escenario regional más amplio. Se está produciendo una oleada de protestas lideradas por la juventud en varios países asiáticos como Bangladesh, Indonesia y Sri Lanka. Algunos observadores empiezan a hablar de Primavera Asiática. Como ya vimos en la Primavera Árabe, las redes sociales tienen el potencial de convertir estallidos locales en movimientos transnacionales, facilitando que una protesta en un país inspire y alimente a otras en la región.

Es llamativo comprobar que, de 2012 a hoy, la trayectoria de las plataformas nos ha alejado más de la democracia de lo que nos ha acercado. Entonces se pensaba que las redes sociales podían ampliar el espacio público y reforzar la acción colectiva; hoy prevalece la evidencia de que sus diseños priorizan la fragmentación y el conflicto. No hay razones sólidas para pensar que el diseño actual de las grandes redes pueda mejorar la cohesión social y el funcionamiento democrático.

En los próximos meses será de alto interés revisar las grabaciones de los servidores de Discord para identificar qué dinámicas de moderación, que funcionalidades de Discord y que técnicas y de organización informal funcionaron y cuáles no, con el fin de inspirar a otros países sobre qué prácticas pueden ser útiles y qué errores conviene no repetir.

[1] El autor desea agradecer sus comentarios y revisiones a Mario López Areu.